みらいクリエイト科1年生の探究学習講座である「みらい探究Ⅰ」では、1年間を通して探究学習の土台となる興味関心を広げることと、興味を持ったことについて探究することができる基礎的な力である情報活用能力を習得することを目標に、探究・広報部と学校図書館を中心としたカリキュラムに挑戦しています。4~5月は「自由すぎる研究EXPO」など、全国の中高生が実際に取り組んできた研究活動のレポートや、日本ファクトチェック・センターによる講習動画なども教材として「考える習慣づくり」に取り組み、毎時間にその内容のふりかえりと自己分析を重ねてきました。

何ごとかを考えるには、その材料となる「情報」が必要です。情報はどこで手に入るでしょう。インターネット? それもあるけど、ひとつの情報だけで判断できることは多くありません。比較し、分析するためには、様々な角度からの多くの情報が必要です。それは、どこにあるでしょうか。そう、それは図書館にあります!

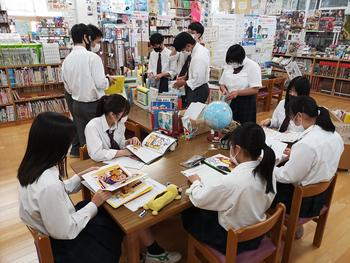

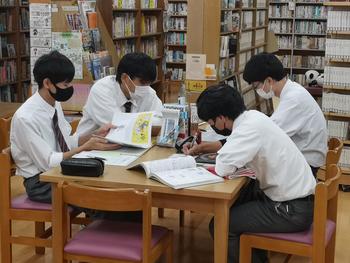

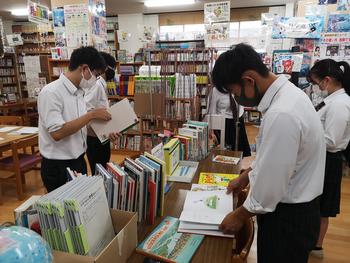

1学期の中間考査の前には、何ごとかを調べるにもまず基本となる、目的別の調べるツールの種類について学習し、その代表的な手段のひとつである「百科事典」をひく授業を行いました。

ちなみにみなさん、百科事典の読み解き方を、知っていますか? 「そんなのだれでもわかるでしょ・・・・・・」と思ったら大間違い。背・爪・柱といった、百科事典で調べるときに見るべきポイントや、小さな「っ」や「ー」などの伸ばす音をどう扱うか、索引や項目中の記号の意味など、事典を引くにもその仕組みを知っているのといないのとでは、調べた結果が大違いなのです。

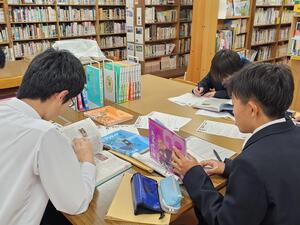

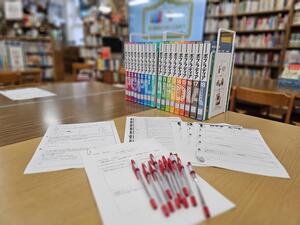

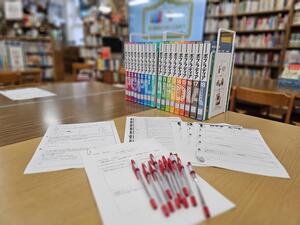

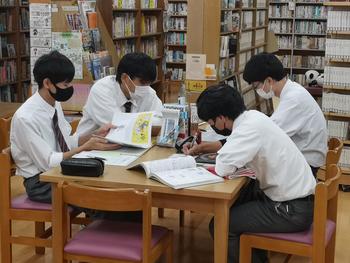

授業では、最初に学校司書からポプラ社の提供する教材を使って『総合百科事典ポプラディア』の特徴と使い方を説明し、その後、教員2人を含む10人が2班に分かれて、15分で全64問の問題をどれだけ早く正確に調べることができるのかを競いました。全員が一心不乱に百科事典のページを繰り、最も多く回答した生徒は12問を正解し、勝利したチームの合計正答数は56問でした。勝利チームにはカントリーマアムのプレゼントが約束され、約束はしていませんでしたが敗れたチームにも残念賞としてカントリーマアムが進呈されました。

授業後のふりかえりでは、全員が「楽しかった」と回答し、その理由を「たくさん調べることができた」「知らないことをいっぱい知ることができた」「めっちゃ集中して調べれたから」と回答しており、それまでのみらい探究Ⅰの授業のなかで最も満足度が高い授業となりました。

高校生は、勉強はたいへんで、嫌いだと思っている人もいるでしょう。でも、その「たいへん」を越えた先に得るものは、簡単にわかってしまって得るものよりもずっと大きなものがあるでしょう。知らないことを知るって、ほんとうはこんなに楽しいんです! 「みらい探究Ⅰ」では、勉強が楽しくなる、「知らないことを知る」様々な方法を、今後の授業でも学んでいきます。

11月17日、探究学習の頼もしいアイテム『総合百科事典ポプラディア』の第三版が発売されたのにあわせ、出版社ポプラ社に開設された百科事典活用ナビ「Hello!ポプラディア」で、本校の「みらいクリエイト科」の授業での活用事例が紹介されました。

新しいことを自分の力で調べ、知ることができる楽しい学習体験を、これからもたくさん重ねていきましょう。

【活用事例】探究の時間が2倍に、高等学校での百科事典の活用に積極的に取り組む(学校司書・伊達深雪さん)

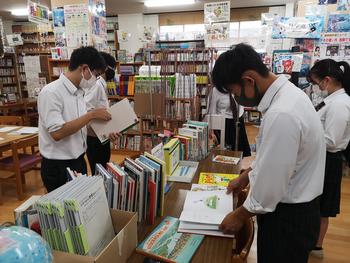

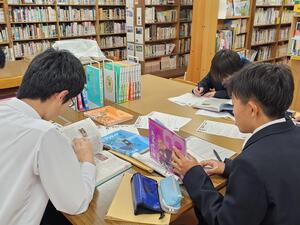

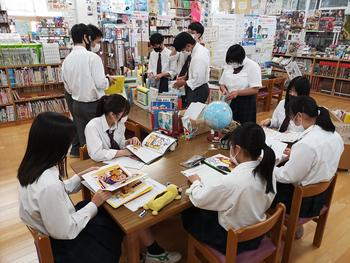

国立国会図書館国際子ども図書館から期間限定でお借りしている世界の絵本を題材とする学校図書館企画「想像翻訳コンテスト」に、国語科の4講座の生徒(2,3年次生)がエントリーしています。

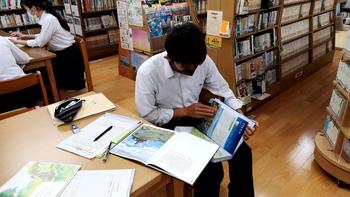

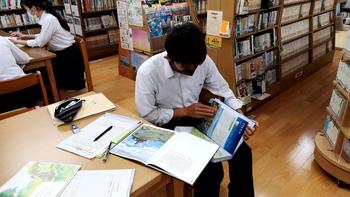

読めない言語の絵本のストーリーを想像する、というと一見ただの妄想のように思えるこの企画ですが、絵本の背景にある諸外国の気候や歴史・文化を『ポプラディア世界の国々』など他の本で調べ、理解しながら、そのような国々の子どもたちが読んでいる絵本と想定し、登場人物の関係性をも想像して、単純な絵の情景解説だけではない文章表現を意識する、なかなかに奥深い国語表現力と国際理解が必要とされる取組です。日頃の教科の授業やテストでは見えてこない潜在能力、感性や個性が発揮される「想像翻訳」は、自分でやってみるだけでなく、同じ本を他の人はどう訳したのかを知ることで得る人間的な学びも期待できることでしょう。

学校図書館では、国語科や生徒指導部と協同で機会をつくり、エントリーされた作品を一堂に公開して生徒をはじめ多くの方に見てもらうとともに、人気投票を通して優秀作品を選抜、表彰する予定で現在準備を進めています。9月27日時点で集まっている作品は60作品余り。はたしてどんな名訳が誕生しているでしょうか。御期待ください。

学びかたを調べる。

テーマについて、ざっくり調べる。

辞書・事典から岩波ジュニア新書などの叢書まで、みなさんの学習に役立つコンテンツを一括検索・閲覧できるインターネットサービスです。丹後緑風高校生には、個人のログインIDとパスワードがあります。しっかり管理し、適切に活用しましょう。久美浜高校生は、学校図書館または担当教諭に相談してください。

用語の意味を調べることができます。学校図書館にある「総合百科事典ポプラディア」もおすすめです。

学術情報をざっくり幅広く探すことができます。

本や論文などを探す。

K-Linbetは、京都府立図書館が運営する公共図書館を中心とした蔵書の相互貸借・検索システムです。ここで検索できる京都府内の公共図書館の本は、一部を除き、学校図書館を通して借りることができます。読みたい本や雑誌を見つけたら、学校図書館に貸出手配を申し込みましょう。

CiNiiは、国立情報学研究所(Nii)が運営する、論文・図書・雑誌や博士論文などの学術情報のデータベースです。日本全国の大学紀要や雑誌などで発表された論文を検索し、機関リポジトリ等の「オレンジ色のタグ」が付いているものは、すべてWeb上で閲覧することができます。Web公開されていない場合も、その論文の掲載雑誌を京都府立図書館が所蔵していれば、学校図書館を通して雑誌を借りて読むことができるので、↑のK-Libnetで所蔵を調べてみましょう。

学術雑誌の記事や論文の多くをWeb上から閲覧、ダウンロード可能な国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) の電子ジャーナルプラットフォーム。先行研究の確認や情報集めに、必ず閲覧・検索してみましょう。

ジャパンサーチは、国立国会図書館 が運営する日本の分野横断型文献検索サイトです。各種の資料館・博物館・大学などでWeb公開されている情報を、キーワード等によりまとめて検索し、マイ・ノートにストックすることもできます。

テーマやキーワードで新書本を連想検索できるサービスです。探究学習のテーマ探しや、関連本を探すのに役に立ちます。

雑誌や新聞記事を探す。

日本新聞協会に加盟している新聞社や、放送局などの公式サイトを集め、地域別に紹介しているリンク集です。同じニュースでも新聞社によって報道のあり方は違うかも!? 比べてみましょう!

日本新聞協会に加盟していない新聞社などのリンク集です。スポーツや芸能ニュースはこちらもチェックしましょう。

基礎データを探す。

国勢調査などの人口や世帯に関する統計資料、企業活動、労働力調査、家計調査、科学技術研究など、国が主導した様々な調査結果(一次資料)を閲覧できます。政府統計の総合窓口はこちら「e-stat」。

白書は、日本の中央省庁が編集する刊行物で、政治社会経済の実態と、政府の施策の現状についてお知らせするものです。このリンク先からは、各行政機関が公表する白書を読むことができます。

GraphToChartは、様々な統計情報を自由に選択し、グラフ・チャートを作ることができます。統計情報から自治体の強みや弱みを発見したり、似ている自治体を探したり、使い方次第で探究学習の幅が広がることでしょう。サイト内では、推移グラフや日本と世界とを比較した特集記事も掲載しているので、レポートの参考にも。

町名大字小字単位で、地域を選択するだけで、地図と国勢調査でわかるあらゆる統計資料を表示するサービス。小さな集落について基礎情報を調べるのに便利。

調べたいジャンルで探す。

- 「SDGs」について調べたい人は、こちら。

- 09分類「丹後地方(郷土)」について調べたい人は、こちら。

- 1分類「哲学」について調べたい人は、こちら。

- 2分類「歴史・地理」について調べたい人は、こちら。修学旅行の事前学習にもオススメ。

- 3分類「社会科学」について調べたい人は、こちら。

- 4分類「自然科学」について調べたい人は、こちら。

- 5分類「技術・工業」について調べたい人は、こちら。アグリサイエンス科にオススメ。

- 6分類「産業」について調べたい人は、こちら。アグリサイエンス科にオススメ。

- 7分類「芸術・スポーツ」について調べたい人は、こちら。

- 8分類「言語」について調べたい人は、こちら。

- 9分類「文学」について調べたい人は、こちら。

解説*分類番号について

図書館の本や情報は、一定の規則に基づいて分類・整理されています。くみこう図書館では、日本の公共図書館で広く採用されている「日本十進分類法(NDC)」による分類を大なっています。この分類法では、本を主題に応じてまず0~9の10種類に分け、さらにそれを10種類に分け(100区分)、さらに10種類に分け(1000区分)というふうに、細分化していき、その数字の順番に本を並べることで、内容的に関連性の高いの本が近い棚に集まる仕組みとなっています。図書館の 本の背についているラベルに記されている2桁あるいは3桁の数字が、その日本十進分類法による分類番号となっています。

このうち、0で始まる分類番号「総記(そうき)」は、資料の主題が複数の分野あるいは全分野に及ぶものや、逆にどの分野にも属しないものなどを、一括して扱う分類です。09 郷土資料(丹後地方に関する本)のほか、ものごとの正確な意味を調べる百科事典や、読書法や目録法などの図書館学もここに含みます。