大阪公立大学の中村先生を講師としてお招きし、森林環境学習を行いました。

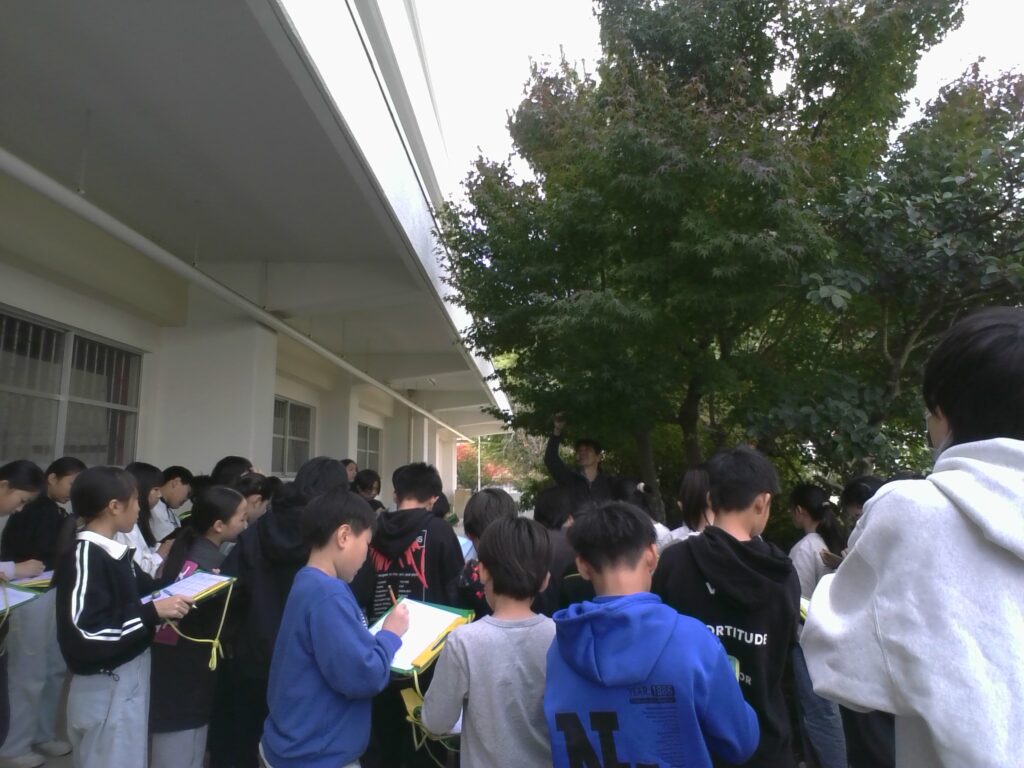

3校時には、二山小にある植物についてお話しいただきました。

紹介していただいたのは、

🌳 クロガネモチの木

🍁 もみじ

🌲 松

🌰 どんぐりの木 などです。

この時間では、先生が持ってきてくださったたくさんの種類のどんぐりを見比べながら、

「どんぐりの種類を当てよう!」というクイズを行いました。

葉っぱや実の形・大きさをよ~く見て、みんな真剣に考えていました。

こちらは、二山小にあるどんぐりと葉っぱです。

さて、どんなどんぐりの木でしょうか?

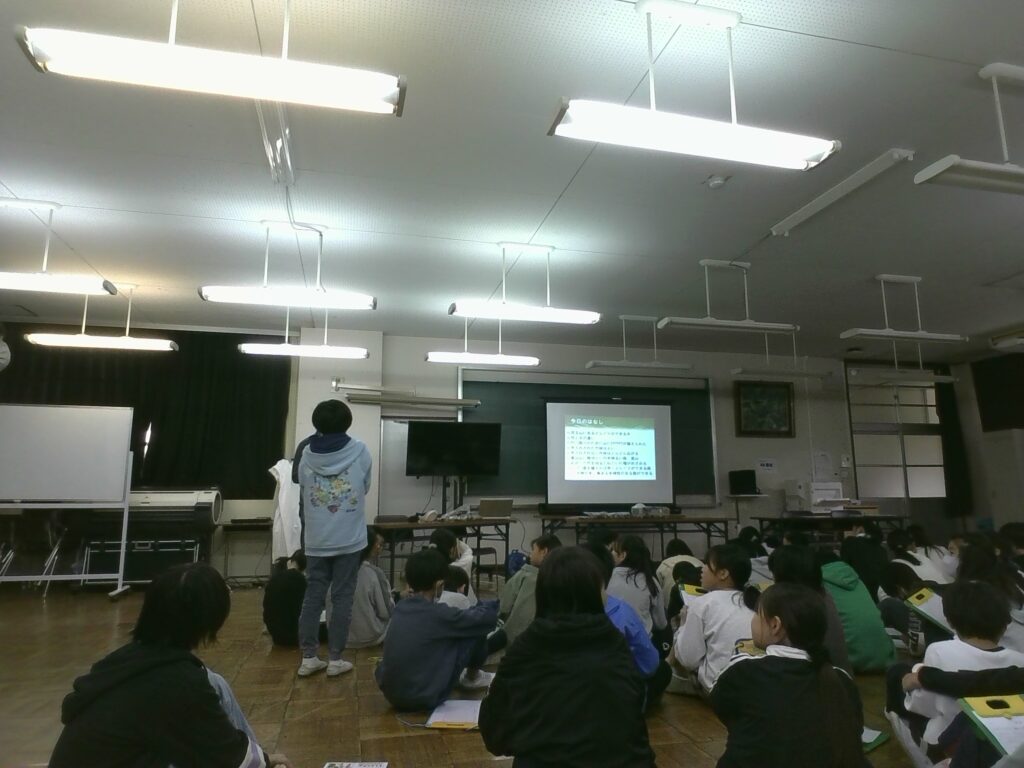

4校時には、「どんぐりの森をつくろう」というタイトルで、講義をしていただきました。

子どもたちは次のようなことを学びました。

- どんぐりの森の重要性: どんぐりの木(クヌギ、アベマキなど)を植えることで、生物多様性のある明るい森を作ることができる。

- 竹林の問題点: 手入れされない竹林は広がりすぎて、もともと生えていた木が枯れ、生物多様性が低下する。

- 竹と木の違い: 竹は毎年成長するが、木は幹が太くなり、葉が増える。 竹は手入れが必要で、放置すると森を侵食する。

- 竹の利用: 竹は主にタケノコを食べるために植えられたが、手入れを怠ると問題が生じる。

- 里山の役割: 昔は人々が山から資源を利用し、明るく生物多様性のある里山を維持していた。

- どんぐりの森の作り方: 竹を切り、どんぐりの苗を植えることで、早くどんぐりができる森を作り、生物が集まる環境を整える。

5年生の子どもたちは、今回学んだことを「総合的な学習の時間」の発表に生かしていきます。

最後には、自分たちの調べ学習で感じた疑問をもとに、たくさんの質問も出ました。

中村先生、本日はたくさんの学びをありがとうございました!

どんぐりの森の未来について考える、充実した時間となりました。🍃