6年生のとあるクラスでは、社会科の単元を主体的に学習する授業を取り入れておこなっています。

これまでの「楽しい授業」とは少し違います。

こちらが用意したものを「意欲的に学ぶ」のとは違い、

子どもたち一人一人が、

自分が興味を持った内容を、

自分で選び、

自分で学習計画を立て、

自分の進め方で、

自分のなりのアウトプットを考えて学習をします。

また、自分のやり方と似ている人がいれば

話し合いながら一緒に学習を進めることもできますし、

一人で進めることもできます。

他の人の進捗状況は、タブレットに反映されますので、

他の人の学習方法を真似たり、参考したりすることもできます。

時折、自分の学習方法が最適であるのか、

もっといい方法があるのか、振り返りながら、

「自己調整力」を身につけ、

「粘り強く」進めます。

このように、学習過程を「個別最適」で「協働的」にすることは、

子どもたちが主体となって深く学ぶことができるようにおこなっています。

そのため、美濃山小学校では

①学びに必然性をもたせる

②得た知識・技能を用いて、問いを解決していく

③自己選択・自己決定による個別で自由度の高い学び

④個々の児童の学びを補充し、共有し、深めるための協働的な学び

⑤明確な相手意識を持ったアウトプット

など、子どもたちが主体的な学習者として、

小学校を卒業しても、

自分の力で学び、挑戦し、未来を切り拓いていくことを目指しています。

今回は、

一人一人が調べた世界の国々の「文化」「経済」「教育」などカテゴリーに分け、

カードに記して、

みんなですごろくをしよう!と、クラスのみんなで考えました。

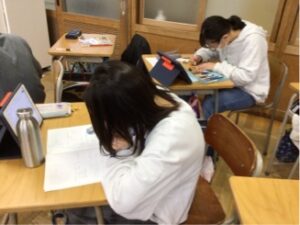

自由度が高い授業は、子どもたちは嬉しいようで、

それぞれが設定した国を、自分なりの方法で調べたり、まとめたりしています。

わからないことは、友達に聞いたり、先生に質問したりして、

学びを深めているようでした。

このような学習スタイルは、これまで重点研究としておこなってきた

「主体的・対話的で深い学び」を目指すための

「個別最適・協働的な学び」として、

今後さまざまな学年、教科に合った形で普及していくようになります。

まだ本校でも探り探りではありますが、

子どもたちが学習内容を主体的に学ぶために、

研究を進めているところです。