1年生は入学してから丸2か月を経過し、学習もずいぶんと進んでいます。

国語科では、すでにひらがなを「あ~を」までの学習を終え、

文章が書けるようになってきました。

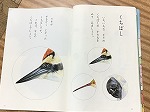

今は「くちばし」という説明文の読み取りをおこなっています。

本題材は説明文の中から、「問い」の部分と、「答え」の部分を見つけ出して、

数種類の鳥の「くちばしの特徴」を読み取ることをねらいとしています。

これまで読書といっても、読み物の「絵本」が多かったと思いますが、

「説明文」というものを構造的に読んでいく、第一歩となる単元です

「きつつき」 → 「おうむ」 → と 特徴を読み取って、本日が「きつつき」の特徴です。

本文の中から、これまでに2度、筆者から読者への「問いかけ」の一文を見つけ、

その「問いかけ」の答えになっている部分を見つけてきました。

同じ構造の文章が続いていることで、

本時の「はちどり」についても、「問い」がどこにあるのか、

またその「答え」はなんと書かれているか、すぐに理解できたようでした。

毎時間、学習の振り返り(わかったこと、初めてしったこと、おどろいたこと、もっと知りたいこと等)、をワークシートに書き込んでいきます。

この作業を繰り返すことで、「自己の学習を調整する力」を身に付けていきます。

この単元では、前半の教材で「問い」「答え」の見つけ方を学び、

後半で、別のいろいろな動物の本を読んで、その動物の特徴を見つけて、

自分がおどろいたことをみんなに発表することをします。

学習で得た「知識・技能」を使って、自分で「考え、判断して、表現する」ことをおこないます。

1年生の1学期でもすでに、

どの教科・どの単元においても、学習内容を深めて、

アウトプットできる学力を身に付けるためのしかけが用意されているのですね。

(「知識を覚えること(インプット)のみが学力」の時代ではないことがよくわかると思います。)

そんなことはいざ知らず、1年生は動画で見た「ハチドリ」の飛び方が面白いようで、

羽ばたき方、みつの飲み方を真似して喜んでいました。

くちばしの形だけではなく、飛び方にも理由があるのではないかと口々に話していました。

子どもの知的好奇心はこうして刺激されていくんですね。

他の動物の特徴や、その理由を調べたら教えてくださいね!