|

就労支援

通学・登下校

交流・共同学習

放課後部活動

服装について

|

- 作業学習について

- 将来の職業生活、社会的自立に必要な事柄を総合的に学習するものと考え、製品作りなどの職業生活の知識や技能向上だけでなく、挨拶、着替え、対人関係などの「人間関係の形成」「コミュニケーション」などにも注目し、生徒たちの日々の変化を見逃さず、自信を持たせることを大切にします。

特に、製品作りなどの作業面では、必要な補助具などを取り入れ、環境を整えることで、「できなかったこと」が「できた」という体験を増やし、生徒が「自分でできること」、「自己肯定感」、「達成感」などを味わうことで態度・意欲(勤労観)を高めます。

そして、自らの生き方を主体的に考え、働くことへの意欲、喜び、楽しさ、厳しさを学習し、将来の職業生活、社会自立に結びつけていきます。

- 作業学習の内容

- 作業学習の内容は、自立活動を中心としたもの、ワークトレーニング(軽作業を中心としたもの)、もの作り、営繕と大きく4つに分けて生徒の実態に応じた指導を行います。

-

- 自立活動(身体等の動きの改善)を中心とした作業

自立活動の学習を中心に、作業が行いやすいように姿勢保持の道具や作業の補助具などを取り入れて、軽作業などを行います。

- ワークトレーニング

ワークトレーニングルームや学習室で、規格に応じて、ボールペン等の組み立て・分解、ねじの袋入れ、箱折りなどの軽作業を行います。

- もの(製品)作り

窯業、竹(木工)などを中心に小物の製品を作ります。もの(製品)作りで良質製品を作ることも大切ですが生産から販売を通して、製品の完成や価格設定などの取組による成就感・協働感・責任感、販売した達成感・充実感、製品を販売することで製品に対する責任感などを養います。

- 営繕(清掃を中心とした作業)

校内の廊下、窓、トイレ掃除、校舎外の清掃、草抜きなどを行います。作業を重ねた上で近隣の公園などの公共施設を清掃したいと考えています。また、垣根などの部品も製造する予定です。

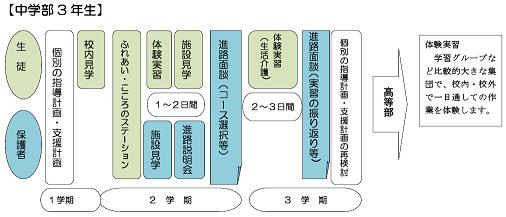

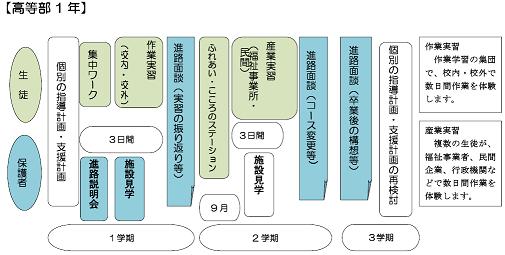

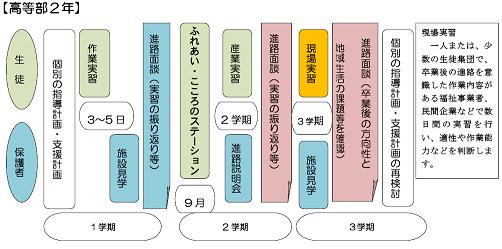

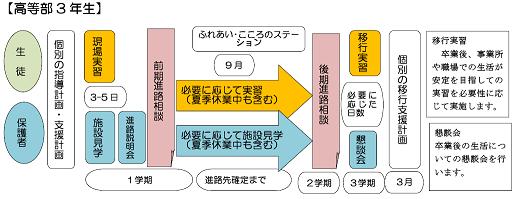

- 就労支援・進路指導の流れ

- ※前期進路相談、後期進路相談とは

- 生徒、保護者、行政、障害者支援センター、担任、進路担当者が集まり、卒業後の進路・地域生活について相談を行います。

- ・京都府家庭支援総合センターとの進路相談

- 進路に関する取り組み、生育歴などの保護者面談と、発達検査、指定医の診断などを受け、進路方向の確認と手立て、地域生活での配慮点などの助言を受けます。

- ・障害区分認定調査

- 18歳以降に、障害者自立支援法に基づくサービスを受ける生徒には、認定区分調査が実施されます。

- 卒業後の進路

-

| 福祉事業所 |

生活介護 |

ほっと、和音くみやま作業所、きろろん、志津川福祉の園、宇治川福祉の園、同胞の家、天ヶ瀬学園 |

| 就労継続B |

きろろん、和音くみやま作業所 |

| 就労継続A |

フォーライフ |

| 就労移行 |

エクスクラメーションファクトリー、あんびしゃ、槇島福祉の園、同胞の家 |

| その他 |

やわた作業所、あしたばの家 |

| 企業 |

事務 |

書類の発送準備、書類整理など |

| 製造 |

食品、機械部品、塗装、組み立てなど |

| 物流 |

整理、梱包など |

| 販売 |

店舗のバックヤードなど |

| サービス |

リサイクル、クリーニング、清掃、高齢者施設など |

- *○○○○所 : 送迎を実施していない、または、送迎範囲に制限のある事業所

|