京都府社会教育委員会議が発行するWeb広報「#きょう・まなぶ・つながる」では、“人がつながる地域づくり”をテーマに、府内の様々な取組を紹介しています。

2024年のテーマは、「私たち大人の日常にある“学び”って?!」。

人生100年時代、「生涯学習」「学び続けること」が必要だと聞くけれど…。

学校を卒業してからの「学び」ってイメージできないなあ…。

毎日仕事で忙しい大人、子育てで忙しい大人…。

その上、さらに「学ぶ」なんて、大変そう…。

忙しい大人は、いつ、どんな風に学んでいるのかな?

いや、本当に学んでいるのか?!

こんな疑問や悩みについて社会教育委員がお答えしていきますので、ぜひご覧ください!

自分の好きなことを見つけましょう。(大野照文委員)

社会に出て、「良い仕事をしたね」と言われるためには自分の仕事の内容について勉強することも大事です。勉強を深めると、興味も広がりますから、あれこれ学ぶのが楽しくなります。

自分の時間も大切にして、自分の好きなこと(趣味)を見つけましょう。恋人が出来れば、その人のことを知りたいと思うでしょう。同じように、音楽でもスポーツでも好きなことが見つかれば、そのことを知りたいと思うし、自然と学ぶ気持ちが生まれます。

同じような趣味を持つ人と交流すると、お互いに教え合ったり、学び合ったりできます。また、交流を通じて趣味以外のことでも、一生相談し合ったり、助け合ったりする友達ができるかもしれません。

日本語を学ぶ彼女たちと、他国の文化を学ぶ私(木原由佳里委員)

私は、東南アジアのベトナム・ミャンマーを中心に介護施設で働きたいという外国人を受入れて施設にご紹介する仕事をしています。

介護の仕事は「ご利用者さんと話をする」「ご家族さんと話をする」「職員と連携をとる」など高いコミュニケーション能力が必要です。

彼女たちは日本語がとても上手ですよ。何年日本語を勉強したと思いますか?母国では、1年から1年半ほど勉強すると聞きました。また、彼女たちが住んでいるアパートに行くと、ミャンマーの家庭料理モヒンガーをごちそうしてくれました。日本にいながらミャンマーの食事をいただくことが出来ました。

さらに日本語能力のレベルを上げるように「介護施設で働く外国人による日本語作文コンクール」を開催し日本文化に親しんでもらいながら彼女たちを応援しています。

生活で困ったことなどの相談に乗ったりしながら、文化の違いを学ぶことができています。

PTAは親が学ぶチャンス!(坂本博士委員)

私たちPTAは、子を持つ我々保護者が先生方と共に様々な取組をして学んでいます。

ちょっと難しい話をすると、教育基本法の第十条(家庭教育)に「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」とあるように、我が子の教育については学校任せではなく、我々保護者自身が当事者意識を持つことが求められています。

とはいえ我々も子育てのプロではありませんし、社会が大きく変化し多様化する現代の教育の在り方についてしっかりと学ばなくては、より良い子育ては難しい時代なのです。

私たち京都府PTA協議会では、府内各地の郡市連PTAへお伺いし「家庭教育研修会」を開催しています。「家庭教育研修会」では、子どもたちを取り巻く様々な課題を題材に、現地の保護者の皆さまと共に学んでいます。

私たちPTAは、子どもの健全な育成のために保護者である我々大人が学ぶ社会教育関係団体なのですよ。

若い人も年齢を重ねた人も、一緒に学びましょう♪(猿山隆子委員)

では、先日、私が講師をした「大人の学び」をご紹介しますね。

私が勤めている大学がある兵庫県赤穂市の公民館では、毎年「体も心も元気に満たされた日々を送るために」というテーマで「市民福祉大学講座」が開催されています。

私は講師として、地域の人びとと「自分史」を書く講座を行いました。講座では、参加者が自分のこれまでの人生を振り返るとともに、これからの生き方について皆で考え合いました。

この講座には、若い人も年齢を重ねた人も一緒に学んでいます。年齢問わず、皆でおしゃべりをしながら、笑い合いながら生き生きと楽しんでいますよ!

きっとみなさんの地域にも、様々な人びとが一緒に、学びそのものを楽しんでいる活動があるはずです。

人生100年時代を生き抜くための学び(杉井潤子委員)

私は高校生に向けて高齢期の学びについて文部科学省検定教科書を執筆していることから、皆さんにぜひ伝えたいことがあります。

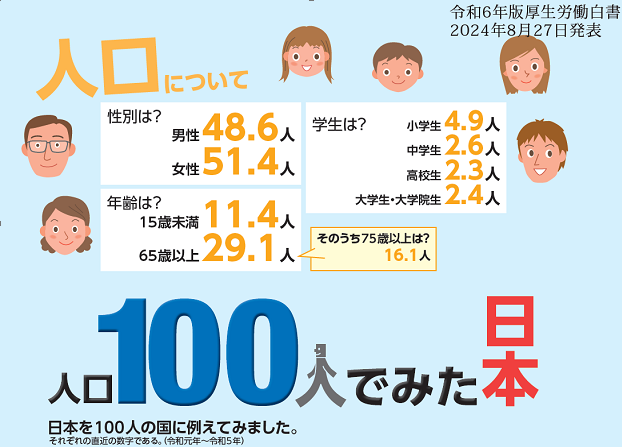

現在の若者が中高年期を迎える2060年には、総人口は現在の3分の2に圧縮され、人口高齢化率は約40%になると推計されています。

皆さんのなかには長生きはしたくないと考える人もいるかもしれませんが、リンダ・グラットンは、世界一の長寿国である日本で2007年に生まれた子どもの50%は107歳まで生きると予測して衝撃を与えました[LIFE SHIFT:100年時代の人生戦略,東洋経済新報社2016]。

また、グラットンは以下のように指摘しています。

人生が長くなるほど、アイデンティティは人生の出発点で与えられたものではなく、主体的に築きうるものになっていく。これまでの世代は、人生のさまざまな変化を主体的に選択したり、移行を遂げるために必要な能力を積極的にはぐくんだりすることを意識しなくてもよかった。しかし、長い人生を生きる人は、人生で移行を繰り返すことになる。(中略) 過去の世代には必要なかったことだが、私たちは、自分がどのような人間か、自分の人生をどのように組み立てたいか、自分のアイデンティティと価値観を人生にどのように反映させるかを一人ひとり考えなくてはならない

つまり、人生100年時代と言われる現代においては、親や祖父母世代がこれまでしてきたことを倣って暮らすのではなく、自分はどう生きたいのか、未来を見通す創造力と問題解決能力がまさに求められています。

私たち一人ひとりが、家庭、地域、さらに現代社会に生きる「社会人」として真剣に考えなければならないときなのです。気が付けば気が付くほどに、学びの種は足元にたくさんあります。

ともに学び続けていきましょう!

くらし×まなび=楽しさ(築山崇委員)

社会教育・生涯学習と聞いて頭に浮かぶのは、公民館・コミュニティセンターなどで開かれる「学級」や「講座」などでしょうか。

近年はそれらに加えて、「地域の元気づくり」や住民の交流の機会として「ワークショップ」「〇〇体験」など参加型のイベントが活発です。身近な地域の魅力再発見など“調べる”から発展して「地域まるごと博物館」づくりを目指すなどユニークな活動も見られます(京都府では福知山市三和町など)。

三和地域まるごと博物館

~ 三和中学校 地域しらべ作品 ~地域を知ることは 自分のルーツを知ること

地域の歴史を学ぶことは 地域に生きた先人の思いをたずねること

地域を歩くことは 地域の人たちの喜びと労苦を感じること

地域の人たちとの出会いは 共に地域の未来を語ること

地域から時空を越えて、日本や世界をみつめる

三和中学校の生徒がつくる博物館をぜひご覧ください。。。。吉田 武彦(三和中学校 元社会科担当)

三和中学校 ~地域しらべ1 – サーサヨイトコ 三和のまち♪ (tambamiwa.org)

そんな活動の魅力を生み、継続の原動力となるのが学習(まなび)の要素です。

学習(まなび)を意識して、一つひとつの活動を振り返り、次への展開を考えていくことが、日々の暮らしを楽しく豊かなものに変えていきます。 社会教育施設(公民館、図書館、博物館)、コミュニティセンター、スポーツ施設などを大いに活用して、くらし×まなびで楽しさをつくっていく活動を、生涯学習の中心に置きたいですね。

「精華町あすなろ会」の皆さんとともに~精華南中学校~(林田芳美委員)

本校の食育で長年お世話になっている精華町食生活改善推進員協議会「あすなろ会」の皆さんをご紹介します。

「あすなろ会」は『私たちの健康は私たちの手で』を合言葉に、地域での健康教室や料理講習会など「食」を通して地域の方々の健康づくりの啓発に精力的に取り組まれています。

本校では、毎年1年生を対象に食材を通して栄養バランスについてのお話と、会員の方々に教わりながら調理実習をします。何といっても魅力は品数豊富でおしゃれなメニューです。昨年度はコロナ禍で一度も調理実習の経験がない全校生徒のためにと、全クラス実施をしてくださいました。

生徒たちが終始笑顔で実習をし、「豊かな食」を味わったひと時でした。

日々新しいものに触れ続けるということ(原田翔太委員)

学ぶということは、必ずしも勉強することではありません。新しいものに触れること、そしてそこから吸収すること、それこそが学びにつながります。

その中で重要なのは、色々な人に会う・つながることです。自宅と会社(学校)の往復だけでなく、「新しい場所に行き、新しい人と会う。」ということを定期的にすることが、学びにつながっていきます。

舞鶴には、「KATALab.」という、学生と大人が交流できるスペースができました。この場所には日々色々な人が訪れ、今まですることなかったような話をしてみたり、そこから何か新しいイベントが始まったり、学生だけでなく、大人にも学びがあります。

ぜひ、色々な場所に行き色々な人と交流することを大切にしてほしいです。

大人の”学び”って楽しい!!(福井さなえ委員)

京田辺市の三山木にある南部まちづくりセンター(愛称ミライロ)では、まちづくりとコト始めについて学ぶ「まちことアカデミー」が開催されています。

そこに参加されている皆さんに、”大人の学び”について伺ってみました!

学生の頃は、誰かから提供された「学び」をやらされているという感覚だったのが、大人になってからは、自ら「知りたい」と思ったことを学ぶため、とても楽しいです。

くらら

知りたい!と思った学びは、すぐに実践する。そして変化が起きる!この体験を繰り返していくと、ちょっとずつ自分の意識や行動が変わっていく。それが楽しさに繋がってるように感じます。

いつ勉強しているかというと、学ぶだけの目的ではないですが、好きなことをする自分時間は作るようにしていて、その時に学びたかったら勉強しています。

私は学びたい事が湧いてきたら本を読んだり、講演を聞いたり、YouTubeで学んだりしています。

藤井千鶴

その中でこの人から深く学びたいという人が出てきたら直接連絡して、講座に申し込んで学んでいます。

大人は、学びたい事にとことん時間とお金をかけられて、同じ思いの仲間もできて、楽しく学べて最高!!と思います!!でも、いつか、死ぬまでに大学生やりたい!!

仕事終わりに、興味のあることを知り合いから学んだりするよ。いろんな年代や立場の人と一緒に学ぶのは楽しい!あと、一人ではアプリで語学を学んだりしてるよ。アプリだと自分の好きな時間に学べるよ。

リサ

”学び”を難しく考えすぎかも?学校からイメージするような”学び”をしてる大人はたぶんごく一部じゃないかなぁ。

ノーマン

仕事や日常生活の中でのふとした気づきや疑問をそのままにせず、ちょっと考えてみることもすごく良い”学び”。子育てなんてそれ自体が”学び”の宝庫!

その”学び”・経験をためることが、何をするにも効いてくる、人間力向上に1番つながると思っています。

どこまで興味をもてるかが大事かも?!

チェン

学ぶって、選択肢を増やしていくこと、そしてその中から良いと思うものを選ぶセンスを磨くことなので、いつでもどこでも意識さえしたらできるんやで〜

ジャック

皆さんのお話を伺っていると、子どもも大人も、学ぶことのきっかけや学ぶ楽しさに気付くことが大切なのだと分かりますね♪

仲間との出会いが学びにつながる!?(山本敏広委員)

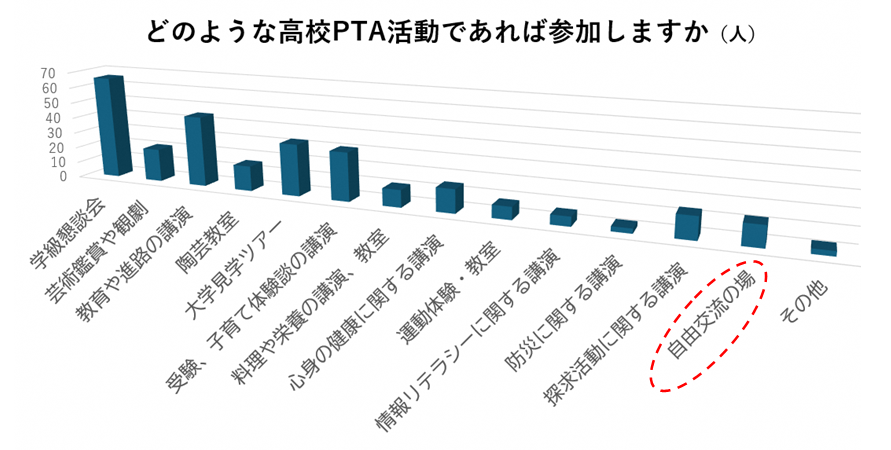

京都府立高等学校PTA連合会では、府内のある高校PTAが調査された「保護者が求めるPTA活動」の結果を情報共有しました。教育や進路・子育てに関するテーマ以外にも、心身の健康や栄養、文化芸術に関するテーマにも多くの関心が寄せられていました。

この調査で発見があったことは、保護者の皆さんは同じ学校に通わせている保護者同士が自由に交流できる場を求めていることでした。

学校の日常に、仲間(保護者)が出会う場ができれば、「学びのきっかけ」になるかもしれません!!

是非開かれた学校づくりが実現できますようご協力をお願いします。