京都府社会教育委員会議が発行するWeb広報「#きょう・まなぶ・つながる」では、“人がつながる地域づくり”をテーマに、府内の様々な取組を紹介しています。

2023年のテーマは「今、注目の“学び”や“つながり”」。

それぞれの社会教育委員が、府民の皆様にぜひ知っていただきたい“学び”や“つながり”の実践事例を紹介していきますので、ぜひご覧ください!

- 教育の原点は家庭教育にあり(坂本博士委員)

- 公民館ちょっとコンサート(佐藤真史委員)

- お母さんの居場所づくり「お出かけひまわり」(佐藤真史委員)

- さわる名画「触の博覧会」(佐藤真史委員)

- 世代間交流から国際交流へ(杉井潤子委員)

- ”地域づくりマーケット”はいかが?(築山崇委員)

- 中学生が地域の未来を考える!~精華町立精華南中学校~(林田芳美委員)

- ”舞鶴同期会”で若手社員に横のつながりを!(原田翔太委員)

- 福祉避難所「彩雲館」(平塚靖規委員(取材担当:楠本隆浩))

- 京田辺市「ミライロ」で突撃インタビュー!(福井さなえ委員)

- お城の本丸跡に建つ学校!?園部高校・附属中学校(前野正博委員)

- 子育てを軸に人と人とが集う場所へ(森田雅子委員)

- ~始まっています。PTAの改革~(山本敏広委員)

教育の原点は家庭教育にあり(坂本博士委員)

私は京都府PTA協議会の常任顧問も務めていますので、今回は、京都府PTA協議会の取組を紹介したいと思います。

はい、よろしくお願いします!

京都府PTA協議会では、子どもたちが健やかに育っていくための原点は”家庭教育”にあると考え、様々な取組を行っています。その一つが「家庭で話そう!我が家のルール・家族のきずな・ 命の大切さ」をテーマとした三行詩の募集です。

三行詩ですね!学校の廊下に作品集のカレンダーが掲示してあるのを見たことがあります

ありがとうございます。

「三行詩募集」には、毎年数千点もの応募をいただいていて、入賞作品は「三行詩カレンダー~優秀作品集~」を作成して各学校や施設などにお送りしているんですよ。

なるほど!どれも素敵な作品ばかりで、読んでいると心がほっこりするので大好きです。家庭でもカレンダーを入手する方法はありますか?

はい。京都府PTA協議会のホームページからダウンロードしていただくことができます。(→京都府PTA協議会ホームページ)

三行詩を通して、家族を思う気持ちがより一層優しく、より強い”つながり”になることを心より願い、今後もこの活動を続けていきたいと思います。

公民館ちょっとコンサート(佐藤真史委員)

舞鶴市の一部の公民館では、月1回から2回、お昼の時間(12時~12時30分)に“ちょっと”だけ、共有スペースで音楽コンサートを開催しています。

お昼の30分間の”ちょっと”のコンサートなんですね。ユニークな取組ですが、開催されたきっかけはどのようなものでしょうか?

「楽器演奏を学んでいるけど、発表機会が少ないため、もう少し地域の人たちに音楽を届け、自分も含め音楽を学ぶ人たちにもやりがいを持って楽しんでもらいたい」という意見を地域の方から聞いたことがきっかけです。

身近な発表の場として、公民館はピッタリですね!

そうなんです。

演奏者の方は気軽に発表できますし、地域の方もいつでも自由に鑑賞し、たまたま通りかかった方も地域の演奏者が活躍する場を見ることが出来る、素敵なコンサートになっています。

「ちょっとコンサート」はいつから開催されているのですか?

3年前から開催しています。3年間の活動をとおして、

- 小学生の出演者も増えてきたこと

- 地域の人も「ちょっとコンサート」への出演を目標に練習する人が増えてきたこと

- 演奏者に地域行事の出演を依頼され、皆で地域行事を支え合うつながりができてきたこと

- 今まで公民館に来たことが無い人も、気軽に来てもらえるようになったこと

- 他のイベントでも演奏者への出演依頼が増え、演者の活躍できる場が増えていること

などの成果を実感しています。

「ちょっとコンサート」が地域の”学び”や”つながり”の軸になっているんですね!

はい!ぜひ皆さんも公民館に気軽に足を運び、癒しの空間を味わってはいかがでしょうか♪

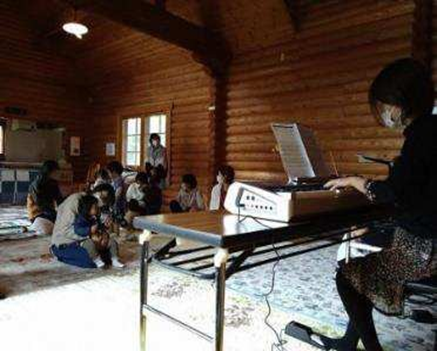

お母さんの居場所づくり「お出かけひまわり」(佐藤真史委員)

舞鶴市内で実施されている「お母さんの居場所づくり」の取組についてご紹介しますね。

子育て中のお母さんたちが地域の中でつながりを持つことは大切ですよね。どのような取組なのか、ぜひ教えてください!

「お出かけひまわり」という取組で、平日の昼間、幼児を持つお母さんたちが気軽にゆるやかに集まり、七輪でおもちなどを焼いたり、まったりとお母さん同士で話したり、助産婦さんに相談したり、時には音楽演奏を聴いたりと、癒しと語らいの空間を提供しています。

お母さん同士が気軽に、ゆるやかに、集まって交流できる場を作られているのですね

はい。子育て支援団体さんが主催する取組で、定期的に開催されています。

また、開催場所は舞鶴市の青葉山ろく公園内にある「グリーンスポーツセンター」のログハウス周辺ですので、週末や夏休みになると多くの人で賑わいます。

アウトドアが楽しめるように、キャンプサイトなどもありますよね

公園内には、遊具があるあそびの広場や、スケボーやバスケットボールができるニュースポーツ広場、パターゴルフ場、陶芸館なども揃っています。

「お出かけひまわり」のほかにも、お母さんのリフレッシュや子どもの体験学習ができる場となっていますので、ぜひ舞鶴市の青葉山ろく公園に遊びに来てください♪

さわる名画「触の博覧会」(佐藤真史委員)

名画を”触って”鑑賞する博覧会についてご紹介します

名画を”触る”??絵は見て鑑賞するもののように思いますが…

この「さわる名画 触の博覧館」は、目の見えない人や目が見えにくい人、誰もが美術館や博物館などの絵画や収蔵品を楽しむことができるように開催されたものなんです

「さわる名画 触の博覧会」

期間:2022.9.10(土)~9.25(日)

会場:舞鶴市多世代交流施設「まなびあむ」2階多目的室

なるほど、そういうことでしたか!

この博覧会では、絵画に直接触り、人物や建物の輪郭、形、歴史を感じることができる鑑賞方法を実現しました。目を閉じ、全ての感覚を研ぎ澄ませ、触察し会話をすることで、見るだけではわからない、新たな世界を体感してもらいました。

目が見える人も、目を閉じて鑑賞するんですね

「触って鑑賞する」というテーマを味わっていただくために、鑑賞の際には4つの「しない」ルールを設けました。

- 静かに鑑賞「しない」

- 見える人は一方的な説明を「しない」

- 見えない人、見えにくい人は聞き役に専念「しない」

- 全てをわかり合おうと「しない」

一般的な鑑賞のルールとは違って、自分で触って、感じたことについて会話するのがルールなんですね。とてもユニークです!

参加された方からは、

- 触ることで、視覚に頼りすぎていたことに気がついた

- 触感を意識し、感性が豊かになると感じた

- 視覚障害者の気持ち、言葉の伝え方を理解できた

- 目が見えなくても会話や触察で新たな鑑賞ができた

などの感想をいただきました

博覧会が、地域の方の”学び”や”つながり”のきっかけになったことがわかりますね

はい!これからも様々な取組をとおして、地域の”学び”や”つながり”を作っていきたいと思います!

協力:国立民族学博物館 広瀬 浩二郎 准教授

京都市立芸術大学 ビジュアル・デザイン専攻

【関連鑑賞会】

ユニバーサル・ミュージアム展 2023年10月7日~12月17日

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA(近江八幡市)

監修者 国立民族学博物館 広瀬 浩二郎 准教授

世代間交流から国際交流へ(杉井潤子委員)

私からは、地域の世代間の交流が、国際交流にも発展した取組を紹介しますね。

世代間交流が国際交流になるなんて、とても面白そうですね!

そうなんです。事の始まりは、「日本の地域のつながりを知りたい!」という、韓国から京都大学に来られていた先生の依頼を受けて、私が地域の民生委員さんを紹介したことです。

地域のつながりと言えば、民生委員さんは欠かせない存在ですね

そうですね。その先生は、東山区修道学区で社会福祉協議会によって年3回程度行われている高齢者安否確認活動に参加されました。

この高齢者安否確認活動は、社会福祉協議会だけでなく、学校や警察、地域包括センターがONE TEAMとなって実施されているもので、日本の地域のつながりを知ってもらうにはピッタリの取組でした。

社会福祉協議会や地域包括センターだけでなく、学校や警察もチームに入っているのですか?

そうなんです。この活動では、京都市立東山総合支援学校の高等部の生徒さんも手作りのクッキーや陶器の小皿を持って、社会福祉協議会・警察・地域包括センターの方たちと一緒に、一人暮らしや夫婦のみ暮らしの高齢者のお宅を一軒ずつ訪問します。

若い生徒さんもチームの一員として、高齢者の方のお家に伺ってお話をするんですね。素敵な世代間交流だと思います!

この取組はとても地域に根付いていて、ほかの地域からの見学も多いんですよ。韓国の先生も感動され、以降は先生もチームに加わって高齢者のお家を訪問されるようになりました。

まさに、”世代間交流から国際交流へ”ですね!

はい!世代や国を超えて、笑顔で心が通じ合う、またとない機会となりました!

”地域づくりマーケット”はいかが?(築山崇委員)

わあ、素敵な写真ですね!青空の下でマーケットが開催されている様子でしょうか?

ありがとうございます。良い写真でしょう?

今年の夏の2か月間、オーストラリアのシドニーで過ごしたのですが、そこで開かれている青空マーケットの様子です。

なるほど!ところで、このオーストラリアの青空マーケットと、今回のテーマである「“学び”や”つながり”」とはどのような関係があるのでしょうか?

実は先日、「同じ日なので他の地域の祭りを見たことがない」と丹後の集落で耳にしてハッとしたんです。

日本の神社の秋祭りの多くは、なぜか10月の第二日曜に集中していますよね。だから、隣の神社のお祭りは見ることができず、実にもったいないなぁと感じました。

私も、自分の住んでいる地域のお祭りには参加していますが、隣町のお祭りも同日開催だから見に行きたくても行けません…。

お祭りだけではなく、公民館や地域行事も日が重なっていることが多いように思います。それぞれの地域の活動を気軽に持ち寄って、交流・交歓しあうような場が作れたら良いですよね。

そうですね。それぞれの活動に含まれている工夫や魅力を共有できると、地域のパワーアップが期待できそうです。

中学生が地域の未来を考える!~精華町立精華南中学校~(林田芳美委員)

私が学校長を務める精華町立精華南中学校では、総合的な学習の時間で「地域学習」に取り組んでいます。

今回は、その内容を紹介しますね。

地域の未来を担う中学生たちの活動ですね!どんなことをされているのでしょうか?

「地域学習」は1年生から3年生までの3年間をかけて取り組んでいて、精華町役場の協力を得ながら実施しています。

1年生では「役場のはたらきを知る」というテーマで役場見学と議会傍聴を実施し、2年生では「精華町について知る」、3年生は「精華町の未来を考える」というテーマで、オンラインで町役場への質問会や意見交換会を行いました。

座学だけではなく、実際に町役場の方たちと質問会などで交流するのですね!

そうなんです。生徒たちも役場の方たちと直接交流することで、”自分たちの暮らしはたくさんの地域の方々によって支えられているのだ”と実感することができました。

また、3年生ではこれまでに学んできたことの集大成として、精華町の未来について町長と教育長に提言を発表します。

それはすごいですね!中学生という若い世代の提言ということで、実際の施策に活かされるかもしれません

生徒たちは、「地域学習」を通して、町づくりに関心を持ち、地域の課題解決や地域貢献について考えてきました。これからも地域に愛着を持ち、近い将来社会の一員になるという意識を持ってくれることを期待しています!

”舞鶴同期会”で若手社員に横のつながりを!(原田翔太委員)

私は、舞鶴市内の若手社員の横のつながりを作るため、合同新人研修”舞鶴同期会”を主催しています。

会社や業種を越えた「横のつながり」を作られているということでしょうか?

その通りです。

今年度から始まった事業ですが、舞鶴市内の事業者10社から19人に参加していただきました。舞鶴市内から色々な講師にきていただき、社会人として身につけたい発信力やつながる力などを身につけるとともに、舞鶴内の色々な場所を会場にすることで舞鶴についても詳しくなれる、地元密着型の研修です。

なるほど。社会人としてのスキルだけでなく、舞鶴という地域についても学べるのですね!

加えて、同じメンバーで一年間学ぶことで、参加者同士も仲良くなり、プライベートでも一緒に集まったりするようになりました。

まさに”つながりづくり”の取組ですね!

参加者からも「毎回楽しみにしている」という声をいただいていますので、これからも取組を続けていきたいと考えています!

福祉避難所「彩雲館」(平塚靖規委員(取材担当:楠本隆浩))

「共生共助の地域づくり」を目指す社会福祉法人南山城学園は、城陽市を中心に様々な福祉施設を運営しています。今回は、南山城学園が設置する福祉避難所の彩雲館(あやぐもかん)を訪問しました。

「福祉避難所」とはどのようなものでしょうか?

福祉避難所とは、災害時に地域の高齢者や障害者など「災害弱者」といわれる人々が安心して避難できる避難所です。

確かに、高齢の方や障害のある方は、避難所での生活で様々な困りごとがありそうですね

彩雲館には、特別な訓練をした福祉専門職で構成された京都DWAT(京都府災害派遣福祉チーム)の職員さんがいて、災害弱者の「お困り事」に対応してくれます。

それは安心ですね!地域に福祉避難所があれば心強そうです

また、私が彩雲館を訪問した日は、宇治市の小学生を中心とした約20名の「子ども記者」(一般社団法人京都子ども記者クラブ)が、「災害弱者の視点から防災について考える」というテーマで学習中でした。福祉避難所の役割、DWATの活動内容、非常食の試食、模擬訓練などについて、職員さんと楽しく交流しながら記事にしていました。

地域の子ども記者の皆さんも取材されていたのですね。記事の仕上がりが楽しみです

彩雲館や京都子ども記者クラブの詳細については、それぞれのホームページをご覧ください。

京田辺市「ミライロ」で突撃インタビュー!(福井さなえ委員)

京田辺市の三山木駅の近くにある京田辺市立南部まちづくりセンター「ミライロ」。今回は【人があつまる、居場所がある、その先にはまちづくり】をテーマに、3人にお話をきいてみました!

まず1人目は、大学院生のなっちゃんさんです

よろしくお願いします!

まず、「ミライロ」とはどんな場所か教えていただけますか?

はい。「ミライロ」にはルールがありません。それが子どもたちにとっての【学びの場】になっています。ルールがないから、子どもが考えて、行動していく。そして、やりたい事をオトナに応援してもらえる自由度の高さが、子ども主体の活動を次々と生み出しています。

なるほど。ルールが無く自由だからこそ、子どもたちの学びの場となっているんですね!

現在進行中の子ども主体の活動には、

- 「ミラ友」ミライロの大掃除企画、ミライロのマスコットキャラクター総選挙。現在は、ミライロすごろくの作成メンバー募集

- 「チームでこぼこ」ミライロ新聞製作、お化け屋敷企画。現在は、大運動会を企画中!小学生から大学生院までの「でこぼこサポーターズ」と共に活動

- 中2のYくん発案の将棋クラブ「SHOGIDAYS」初心者向け講座の後、園児から50歳までの16人でトーナメント戦を開催

などがあります。

楽しそうな活動ばかりですね。なっちゃんさん、ありがとうございました!

続いては、NPO法人てだすのジャックさんです

よろしくお願いします!

ジャックさんは、「ミライロ」の魅力はどんなところだと思いますか?

子どもだけでなく、ここに集まるオトナたちも、いつの間にか【身内の様なつながり】になり、多くの人たちとつながりながら沢山の活動が生まれていることだと思います

”つながり”から様々な活動が生まれているということですね!ジャックさん、ありがとうございました

続いては、こどもみらい京田辺のヒロちゃんさんです

よろしくお願いします!

ヒロちゃんさんは、どんな活動をされているのですか?

私が所属している「こどもみらい京田辺」は仲良しママさん3人のグループで、子どもたちが宿題したり遊んだりホッとしたりできる空間を提供しています。毎週水曜の放課後には「宿題やっつけ隊」として、子どもたちの宿題サポートや見守りをしています!

宿題をサポートしてもらえると、子どもたちは助かりますね。見守りもされているとのことで、地域のお母さん・お父さんの安心にもつながっているのではないでしょうか。

ヒロちゃんさん、ありがとうございました!

以上、大人も子どもも、赤ちゃんからお年寄りまで、様々な世代がごちゃまぜ、大賑わいのミライロでした!

様々な世代が自然と集まって交流できるミライロでは、”学び”や”つながり”が日々生まれています。ぜひ皆さんにも関心を持っていただけると嬉しいです♪

お城の本丸跡に建つ学校!?園部高校・附属中学校(前野正博委員)

私が学校長を務める京都府立園部高校・園部高校附属中学校は、園部城の本丸跡に建っている珍しい学校です。

え!お城の跡に学校が?

本丸跡に建っているだけではなく、城門・番所・櫓(やぐら)は現存しているんですよ

それはすごいですね!実物を見てみたいなあ…

普段は公開していませんが、毎年春に実施される「園部城祭り」では、高校生の案内で櫓内に展示している資料を見て、2階にも上っていただいています。また、日程によっては、事前の予約で地域の小学校や地域の団体をはじめ、お城に興味のあるサークルにも公開しています。

そうなんですね!春の園部城祭り、私も行ってみようと思います♪

普段公開されていない本物の施設で歴史を感じるという共通の体験をすることで、地域の方々、そして案内役の高校生たちの中でも”学び”が深まり、新たな”つながり”が生まれています。

皆さまもぜひ、園部城跡、そして京都府立園部高校・園部高校附属中学校に関心を持っていただければと思います。(問合せ 府立園部高等学校 0771-62-0051)

子育てを軸に人と人とが集う場所へ(森田雅子委員)

2022年11月、福知山市の三段池公園内に地域子育て支援の拠点とした施設「りとるハピネス」がオープンしました

福知山市に、新しく子育て支援の施設ができたんですね!

「りとるハピネス」には子育てコンシェルジュと保育士の方が常駐され、親子が安心して過せる空間をしっかりとサポートされていました。

また、三段池公園には動物園や植物園、科学館などの施設があり、子育て中の親子だけでなく、お孫さん連れの祖父母の姿も多く、子どもさんを介してさまざまな交流も出来ているそうです。

おじいちゃん、おばちゃんを交えた三世代の交流の場となっているんですね

そうなんです。毎月のイベントの中には季節を感じさせる「稲刈り」「芋ほり」「お月見」などがあり、参加した子どもたちの楽しそうな表情が素敵でした。

子どもたちにとって楽しく貴重な体験な場でもあるのですね

子どもたち対象の取組だけでなく「みんながハピネス」と題した多世代交流の取組も実施されています。

1回目は9月に庵我地区の女性団体「あんがーるず」がバランスボールを使ったストレッチと金魚運動で緊張していた心と身体をほぐされたそうです。2回目は11月にあり、伝承あそびを福知山市連合婦人会がさせて頂くことになりました。

子育てを軸に、様々な人の”つながり”の場となっているんですね

そうですね。「りとるハピネス」が、子育てを軸に人と人が集う交流の場へとさらに広がっていくことを楽しみにしています!

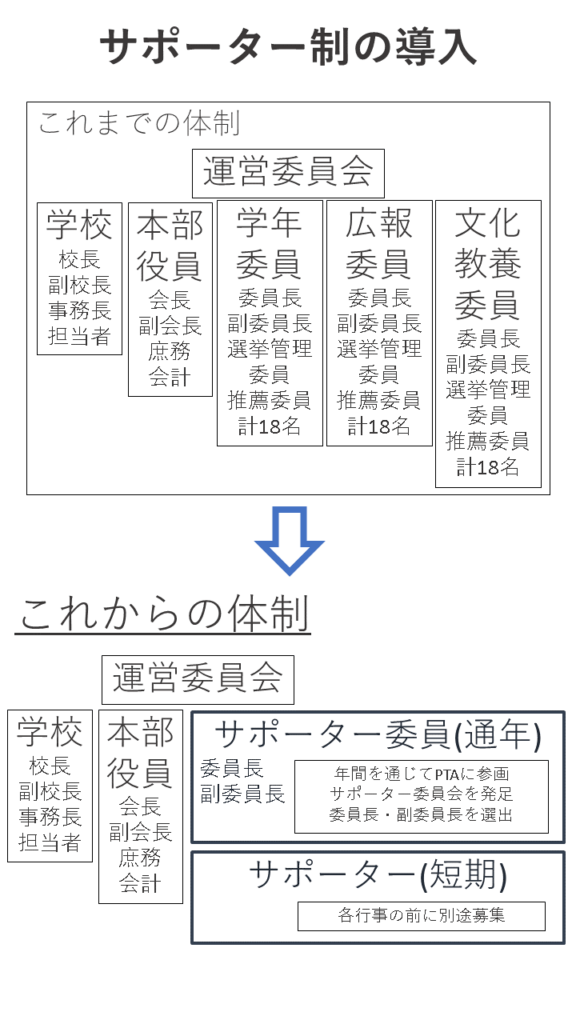

~始まっています。PTAの改革~(山本敏広委員)

PTAと聞くと、「めんどうなこと」・「できれば避けたい」・「役が当たったらどうしよう」とマイナスのイメージをどうしても持ってしまう方が多いのではないでしょうか?

うーん、確かにそうかもしれません…。

そこで京都府立高等学校PTA連合会では、『できる人が、できる時に、無理のない参加を!』を掲げ、組織の改革や活動内容を単位PTAの皆さんと情報共有しています。

「無理のない参加」、大切ですよね!

今年の研究大会では、“サポーター制”の導入が紹介されました。人間関係が希薄になったと言われる社会ですが、PTAの可能性はまだまだあると信じています。

今の時代だからこそ”つながり”を求めている人も多いかもしれません

人同士のつながりも、PTAも、まだまだ捨てたものではありません。きっと!!

-1024x576.png)