6月21日(金)、みらいクリエイト科1年生と、東京の池袋にキャンパスをかまえる立教大学で司書教諭をめざす大学生の授業「学校経営と学校図書館」講座(中村百合子教授)が、オンライン会議システムZoomで交流を行いました。2017年にくみこう図書館を取材した図書館情報サイトの記事「アイディアが詰まったおもちゃ箱みたいな久美浜高校図書館」を読んだ大学生からの「学校図書館を紹介するバーチャルツアーをやってほしい」という要望に、本学舎の生徒達が「やりたい!」と応じたことがきっかけでした。Zoomに接続したタブレットを持った撮影係と全体進行係の生徒2人で、全体の流れをプランニングしながら廊下の図書コーナーから学校図書館の隅々まで紹介。図書館内の各コーナーでは他の生徒達が待ち受けて、ポイントやその場所での自分の過ごし方などを紹介し、最後は全員で、Zoomの向こうの大学生も一緒にボードゲーム「はあって言うゲーム」を体験し、見事に予定していた20分でまとまりのあるプレゼンをやり遂げてくれました。

参加した大学生の半数以上は、将来は教師になる予定だそうです。「高校生が高校生らしくて、でもきちんと準備されたプレゼンで素晴らしかった」「私の好きな学校図書館はこれだった!と、涙が出そうだった」などの感想をいただきました。交流後、大学側の教室は「実際に久美浜学舎に見学に行きたい」との大合唱が起こったものの、Google mapで検索したら片道7時間かかるとわかって「えーー!」と驚愕の声があがったそうです。高校生のほうも「そこの大学に実際に行ってプレゼンしてみたい」「大学生に進学のための大事なこととか、直接聞けてよかった」「みんなでなら、またやってみたい」などの感想を述べていました。

東京の大学と対面での交流会を開催するのは、ちょっと難しそうですが、来年もオンラインでなら、また機会を見つけることができそうです。

勉強をするとき、だれかに教えるつもりで学ぶことは、着実な理解につながり、特に歴史などの学習に有効だと言われています。今回、大学生に紹介するために勉強した学校図書館活用法は、今後高校生達自身の3年間の学校生活におおいに役立つことでしょう。

「最近どうですか。生徒は本を読んでいますか?」とは、多くの人が学校図書館について尋ねるとき、ほぼ100%最初に聞かれる質問です。図書館といえば読書、というイメージは、王道といえるものでしょう。久美浜学舎の図書館にも、毎日何人かの生徒や先生が、読書をたのしみに足を運ばれます。

でも、実は、くみこう図書館には、読書より人気のツールがあります。なんでしょう? それは・・・・・・

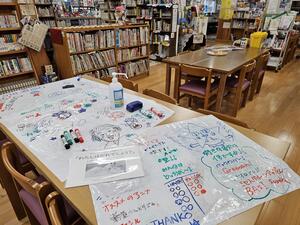

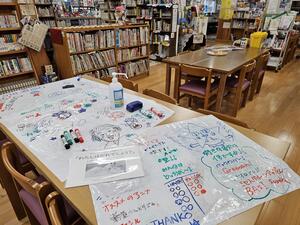

そう、ホワイトボード・ペーパーです!

えっ!? ボードゲームじゃないの?と思った、そこのアナタ! はい。くみこう図書館のボードゲーム活用は有名ですね。ボードゲームも人気です。でも、あるひとつのものでと考えると、実は一番人気のツールは、ホワイトボードなのです。

もっぱらその場にいない生徒との意見交流やアンケート、絵しりとりや落書きなどに利用されています。さほど接点のない間柄でも、文字での交流ならお互いに気軽にできて、いいですね。

学校図書館にあるこのホワイトボード・ペーパーは、壁や黒板やガラス窓などのつるつるのスペースになら、静電気でペタッと貼ることができるので、卓上でのディスカッションの結果を、他のみんなと共有するツールとしてもおすすめです。職員室前の廊下でのディスカッション・クイズや、学校図書館外の伝言板に使っているのも、このペーパーです。部活動のミーティングや、文化祭の班での打ち合わせなど、学校図書館以外の場所で使いたい人も、気軽に相談してください。

(ディスカッション・クイズ / 2024年4-6月)

(ディスカッション・クイズ / 2024年4-6月)

学校図書館には、ほかにも様々な文房具や工具、マスキングテープ、色鉛筆、毛糸、画用紙などをそろえた、生徒のみなさんが自由に使い、脳裏に思い描いたアイデアを形にしてみることができる「メイカーズ・ラボ」というコーナーがあります。

また、なんとなく頭の中で思い描いたことを可視化するためのシンキング・ツールも各種用意しています。シンキング・ツールについては、図書館でも説明・配布していますが、約20 種類の使い方の解説を探究学習の授業によく利用されているLL 教室の後ろの壁に掲示しているほか、みなさんが持っているタブレットのアプリ「ロイロ・ノート」にもその機能がありますので、ぜひ活用していきましょう!

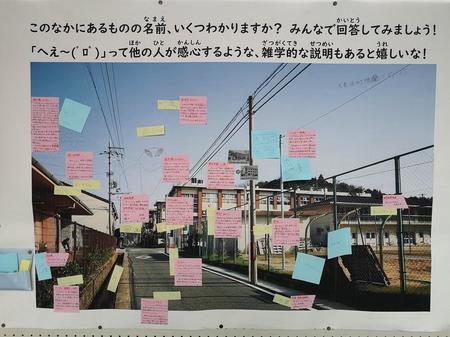

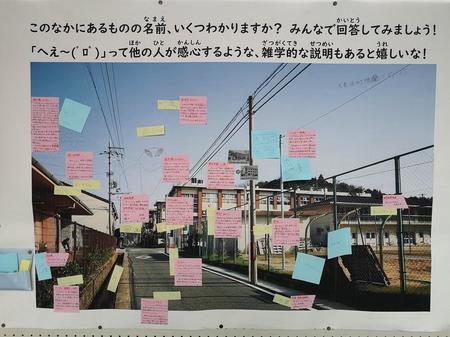

身近な風景のなかに潜む「あれ、なんだろう?」にみんなで答えを出しあう掲示コーナー「君の名前は?」久美浜バージョン、新年度最初の1葉は、学校周辺の写真でした。

多くの生徒のみなさんが毎日通る通学路から見える景色も、よく注目してみるとたくさんの物がありましたね。ひとつひとつの名前や役割や歴史など、いざ言葉で説明しようと思うと、意外と知らないことがたくさんあることに気がつくでしょう。「あれ?」と思ったら、調べてみましょう。

学校図書館では、校内で4紙購入している新聞記事から丹後地域に関するニュースを集めて、分野ごとにスクラップブックにまとめ、探究学習などに役立ててもらえる資料として保管できるようにする作業を行っています。作業、と言うと暗いイメージがするので、図書館では毎日のこの作業を「放課後スクラップブック倶楽部」と呼んでいます。

毎日の放課後、学校図書館で様々な新聞の記事を読み比べながら、記事を切り抜き、分類し、専用のスクラップブック帳に糊で貼る。一見地味なこの取組、やってみると意外と楽しく、ハマる人もいるくらい。しかも、作業しながら様々な地域情報にふれることができるので、おのずと丹後の雑学ネタに明るくなり、いざ授業で図書館を活用するときには、その知識が大いにあなたの役に立つことでしょう!

多くの生徒のみなさんに、ぜひ一度、体験してみてほしいと思います。

放課後の学校図書館で、新聞を広げて楽しそうな人達がいたら、「放課後スクラップブック倶楽部」会員ですので、気軽に「やってみたい!」と声をかけてくださいね。

(注:「放課後スクラップブック倶楽部」は自由参加型の学校図書館の読書推進活動の一環です。入部や退部の手続きが必要な一般の部活動とは異なります。)

一箱Libraryは、箱1つを図書館と見立てて、学校図書館の蔵書のなかから自分の好きな本をそこに集める、利用者参加型の企画です。ただ好きな本を集めるだけでもよいですが、なにかテーマを決め、箱をマスキングテープや折り紙でデコレーションしたり、本の内容を紹介するPOPなどを付けたりすると、見た目にも素敵な図書館ができあがります。

このコーナーは、学校図書館内、大型本書架の上部にあります。空いている箱は、だれかの図書館になるのを待っている箱。ぜひ、あなたがその主になって、あなたのセンスで「図書館」を構成してみましょう。

あなたの一押しを集めて他の人に読んでもらいやすいようにアピールするもよし、読みかけの本やお気に入りをストックしておくマイ本箱にするもよし(ただし、途中で他の利用者に借りていかれても怒らないように! )。あなたの感性を、一箱にぎゅっと詰め込んでみましょう。たくさんのエントリーを、お待ちしています!

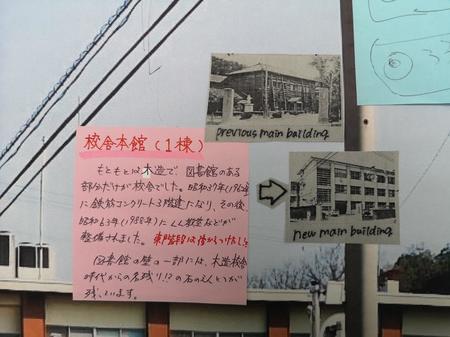

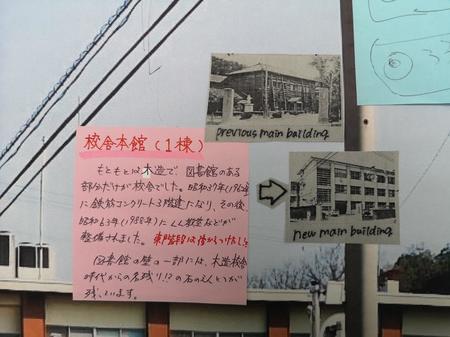

身近な風景のなかに潜む「あれ、なんだろう?」にみんなで答えを出しあう掲示コーナー「君の名前は?」久美浜バージョン、第3回目の1葉は、久美浜 in 久美浜。久美浜町一区のメインストリートを写した写真でした。

今回から、生徒のみなさんが書き入れたモノのいくつかに解説を追記するようにしました。ほんのちょっと詳しく知ることで、もっと知ってみたくなる・・・・・・そんな好奇心の窓が開いたら、ぜひ図書館やインターネットでさらに調べてみてください。

ふだん何気なく見聞きし、何気なく素通りしているものごとに、ちょっと注目してみましょう! 身近なところにある探究の種や地域の魅力をみんなとシェアする「くみはま探検」、久美浜学舎の校舎内では身近な1葉の写真を廊下に貼りだし、生徒や教職員が気づいたことや調べてわかったことを自由に書き込む「知の環」のコーナーがあります。

三人寄れば文殊の知恵。今回はどんな知恵が集結したでしょうか。

5月下旬の休業明けから6月にかけての1葉は、久美浜学舎の3階にある学校図書館から見える風景でした。「空」「真砂土」「電柱」などの一般的なものから、「トレーニングルーム」「私の家」「アグリサイエンス科の実習室」などの事情通な書き込み、「この川にはタニシがいる」「セグロセキレイが巣を作っている」などの、久美高生でもほとんど知らないような情報も寄せられました。

久美浜学舎には毎年多くのツバメが子育てに還ってきますが、他にもいろいろな生き物と共生していたのですね。かわいいヒナ鳥が気になりますが、子育ての邪魔をしないように、遠くから見守りましょう。