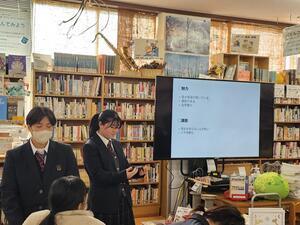

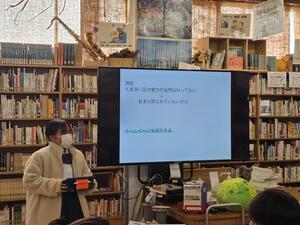

12月17日(火)、2学期最後の「みらい探究Ⅰ」では、1年B組のみなさんが、久美浜町の「橋爪」「久美浜一区」「川上」という3地区について、中間発表を行いました。この日を迎えるまで、フィールドワークや地域住民の方々へのインタビューを通じて、それぞれの地区の課題を見つけ、解決策を考えてきたみなさん。まずはお疲れさまでした!

久美浜町といえば、縄文時代から続く長い歴史を持つ町。自然豊かな土地でありながら、時代ごとにさまざまな変化を乗り越えてきた地域です。その歴史や営みを調べるだけでも、一筋縄ではいかなかったのではないでしょうか?

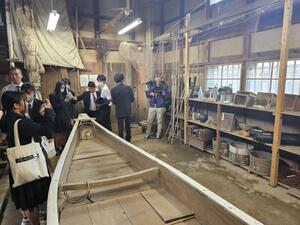

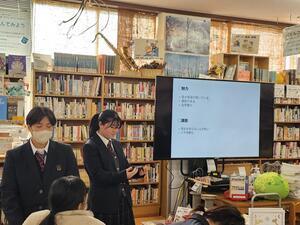

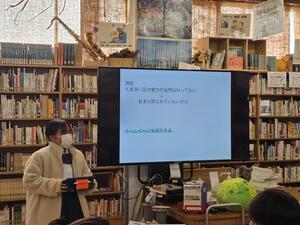

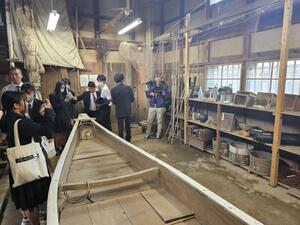

今回の中間発表では、それぞれの班がどのような課題に注目したのかを共有してくれました。「橋爪」班はまず久美浜学舎のお膝元でありながらあまりにその歴史が知られていない問題について、「久美浜一区」班は商業でも政庁でも町の中心として繁栄した歴史がやはり若い世代にあまり知られていない問題や、伝統の祭りの継承や、水上交通を支えた丸木船の魅力について、「川上」班は豊かな既存の自然環境などを活かした地域の魅力発信などについて、といったテーマに取り組んでいる様子がうかがえました。

遊びに来たことなら何度もあるというような地域でも、実際にその地域の方々から直接話を聞く中で、新たな発見や気づきはたくさんあったのではないでしょうか。その中で見つけた「自分たちにできること」を考え抜くのは、決して簡単なことではありません。でも、みなさんの柔軟な発想と行動力なら、きっと素敵なアイデアが生まれるはずです。1月下旬の学習成果発表会「みらいのタネ」での発表に向けて、これから冬休みを挟みますが、ぜひチームで協力しながらアイデアをさらに深めてください。学校図書館も引き続き、資料提供や関係者の紹介など、みなさんの活動をサポートしながら、最終発表を楽しみにしています!

久美浜町の未来を担う"みらいのタネ"を、力いっぱい育てていきましょう!

久美浜一区のフィールドワークの様子

図書館振興財団主催の全国コンクール、「図書館を使った調べる学習コンクール」に、みらいクリエイト科3年生を中心に8名がエントリーしました。

みらいクリエイト科では、全学年で図書館を使った探究学習を行っています。探究学習では、テーマ(課題)の設定が一番の難関といわれ、テーマ(課題)の設定に困っている生徒さんに、学校図書館では「あなたの困り事(あるいは興味関心)を、みんなの困り事(興味関心)」にしていくには、どうしたらいいと思う?とアドバイスしています。自分ひとりで抱えているだけでは難しい課題も、みんなが課題と思っていたら、解決する方に向かうのでは?というアドバイスです。「みんな」の考えを知り、探究の方向性を探るためには、考えの前提となる情報の収集、すなわち、「調べる学習」が必要です。みらいクリエイト科では、3年間の高校生活の集大成として卒業時にはマイテーマでの論文作成ができることを目指し、1年生の時から探究学習のこうした学びのステップを身に付けるための調べ学習を行っていますが、その折々で、全学年が学校図書館を利用しています。

今回応募した8名の作品は、卒業論文に向けての自分の探究成果を、現段階でまとめることができた生徒の作品です。コンクール応募という目標に向けて一度ここで「まとめ」をしたことで、残り半年間の探究学習は、より焦点を明確に、より深い学びを追究するものとなるでしょう。

1月の学習成果発表会が楽しみです。

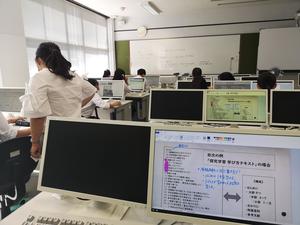

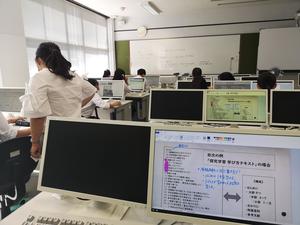

他校普通科とくらべて「総合的な探究の時間」を2倍設定している久美浜学舎みらいクリエイト科の「みらい探究」。1学期から段階をふんで探究学習の手法を学んできましたが、いよいよ各自がテーマを決めて本格的な文献調査がスタートしました。1月の学習成果発表会「寄せN.A.B.E.」に向けて、学校図書館は生徒一人一人のテーマと学習の進行状況にあわせて、公共図書館とも協力しながら授業支援にあたっていきます。

11月16日には、学校図書館の資料やCiNii論文検索などによる1回目の資料探しで各自が決めた暫定的なテーマに基づき、京都府立図書館から80冊余の文献を取り寄せました。傍らに本や資料を積み上げて調べる生徒の様子は真剣そのもの。いまはざっくりと調べている生徒たちも、学習を進めていけばおのずと「自分が探究したいこと」の方向性がみえ、必要な資料も変わってきます。方向性が見えるタイミングも、一人一人ちがうのが探究学習。どんなペースで学んでいる人にも学校図書館は最後まで伴走していくので、遠慮なく相談してくださいね!