9月18日(水)5、6校時、2年生が華道、きもの着付け、風呂敷、和食の4つの分野に分かれ、それぞれ日本文化体験を行いました。

【和食体験】

講師に福島鰹株式会社の京都南丹工場長をお招きし、だしに関する講義を聴いた後、鰹節削りやだしの飲み比べを体験しました。最後に、天日干しの方法や出し殻の調理法などの質問にも答えていただき、大変勉強になりました。

《生徒の感想》

・普段何気なく食べている料理に使われるだしが身近に届く背景には、たくさんの手間や苦労があることがわかった。家でも、自分でだしをとって料理してみたいと思った。

・だしの味について、海外から見たときと、日本から見たときの考え方の違いを知ることができたし、だしの種類や味の違いなども実感することができてよかった。

【華道体験】

講師に華道部でもお世話になっている長尾由佳先生をお招きし、華道の歴史や道具などの話を聞きました。その後一人ひとりが花を生けました。

≪生徒の感想≫

・個人によって、全くちがったものができあがって楽しかった。向き、高さなどを意識しながら、一回切ったらもう戻らないから、頭の中でイメージしてさしたりするのが難しかった。

・自分の表現したいものを花で表現できるのって、すごくいいなと思いました。すごく楽しいと感じたし、季節にあった花をつかうのもいいなと思いました。バランスなどを考えて作り上げていくのが楽しかったです。

【きもの着付け体験】

5名の講師の先生をお招きし、着物の着付けや座礼を学びました。

《生徒の感想》

・着物を着てみて、動きづらくなるかと思っていたけれど、意外と自由に動けて驚きました。自分一人で着るのは大変難しく、先生方に何度も手伝ってもらいながらだったので、どれくらい練習すれば一人で着られるようになるのかと思いました。すごく優しく、丁寧に教えてくださったので、厳しいイメージが変わりました。

・先生方がとても優しく、楽しく教えてくださって、ワクワクしながら体験できた。着物は年中同じだと思っていたけれど、時期や季節によって着物の種類が違うことを知り、季節によって生地が違っているのが面白いと思った。また挑戦したいです。

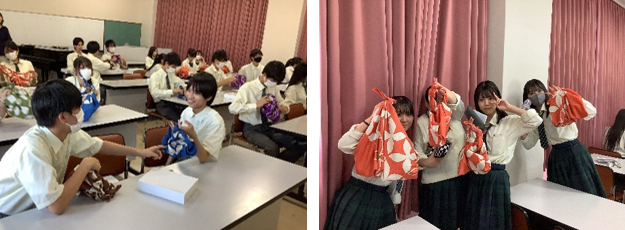

【風呂敷体験】

宮井株式会社から、小山祥明氏をお招きして、前半は風呂敷の歴史や世界の風呂敷文化について学び、後半は風呂敷包みの体験を行いました。風呂敷の用途や文化に関する知見が広がるとともに、実生活でも使える風呂敷の包み方を学ぶことができました。

≪生徒の感想≫

・風呂敷を普段使うことがないので、いろいろな使い方を知ることができてよかった。結び方にも美しく丈夫にするための工夫があっておもしろかった。

・日本人として、風呂敷の使い方を教えられるとかっこいいし、それが海外でも認められている文化であることにも誇りに思います。日本人である私たちがその文化を発信できる立場になれるように、日本の様々な文化に触れたいと思いました。