2014年6月アーカイブ

平成 22 年度指定 スーパーサイエンスハイスクール

研究開発実施報告書

第3年次

平成 25 年3月

グローバルサイエンスベーシック課題研究発表会(1年)

日時:平成26年2月22日(土)9:00~11:00

場所:桃山高校視聴覚室

1年生自然科学科は学校設定科目「グローバルサイエンスベーシック」で行った課題研究の成果を英語でプレゼンする「英語による課題研究発表会」が本校視聴覚教室で行われました。

当日は、本校のSSH運営指導委員の先生方が審査にあたる中、生徒の保護者も多数参加されて盛大に行われました。

スライドや発表内容は全て英語で行われ、内容もすばらしいものであるとの評価をいただきました。

2月25日(火)には審査発表があり、最優秀賞、優秀賞、特別賞、奨励賞が6つの班に授与されました。

写真は発表の様子です。

日時:平成25年12月9日(月)

場所:大黒寺、御香宮、黄桜、乃木神社、鳥せいの湧水場、キンシ正宗、生物実験室

対象:2年普通科Ⅰ類理系

講師:キンシ正宗製造部長 田中 明 先生

この企画では、伏見の水をテーマにしました。

キンシ正宗の田中先生に、工場見学・酒造りについての講演を行っていただきました。

また伏見区各所の湧水を採取し、生物実験室で飲み比べをしました。

水の味の違いは中々わからない生徒もいましたが、専門的なお話をたくさんしていただき、生徒たちは熱心に聞いていました。

理科の知識が仕事に役立っている現場に触れることができ、理系の大学へ進学を希望する彼らにとっては非常に貴重な体験となりました。

写真上:生徒が水を汲んでいる様子

写真下:工場見学の様子

12月22日(日)京都府総合教育センターにて自然科学科2年生の課題研究発表会が実施されました。

口頭発表は桃山高校からは予選を通過した6チーム、招待発表として 「希少糖2013」(高知県立高知小津高等学校)、「小児用バファリンを作ろう」( 京都府立嵯峨野高等学校)がありました。

その後、会場のロビーを利用して、ポスター発表が開催されました。

桃山高校からは18チーム、高知小津高校、嵯峨野高校、洛北高校にも参加していただきました。

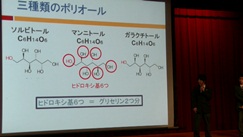

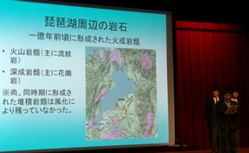

課題研究発表会の最優秀賞には「SUGOI しんきろう」、優秀賞には「ポリオールの結晶性を探る」、「湖東コールドロンの放射線による再証明」

グローバルサイエンス賞は「CRATER」、「物理エンジンを用いた遺伝的アルゴリズムに関する研究」、「プラナリアの記憶」が受賞しました。

いずれの発表も内容がも充実しているとともに、とてもわかりやすく説明をされていました。

対象:2年生自然科学科

日時:11月9日(土)

場所:京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリー

講師:京都大学防災研究所 中川 一 教授

地震津波や台風等、水害に対する意識が高まる中で、水害時に起こる現象を実際に体験して学ぶSSHの人気講座である。

主に以下の4項目について先生方から解説を受けた後、実際に体験を行った。

生徒達は体験型の学習を通してとても良い刺激を受けている様子であった。

(1)地下ドア水圧実験

地下室や地下街が浸水したとき、ドアを開けて脱出できるのかを体験した。

50cm程度浸水すると急にドアにかかる水圧が大きくなり、ドアを開けられなくなることがわかった。

(2)降雨体験

時間雨量200mmの豪雨を、実際に傘をさして体験した。

(3)浸水車ドアの開閉実験

水没した自動車からドアを開けて脱出する体験をした。

通常のドアはもちろん、スライドドアでさえ水圧で開けられないことがわかった。

(4)地下階段浸水体験

地下鉄の駅階段を想定した実験設備で、河川からあふれた水が階段に流れ込んだ際の水の勢いを体験した。

写真上:浸水車ドアの開閉実験

写真下:階段浸水体験

対象:1年生自然科学科

10月30日(水)、31日(木)

場所:桃山高校物理実験室

講師:東京理科大学 理学部 教授 川村康文先生

10月30日、31日(木)に2年生自然科学科を対象にSSH講座「色素増感太陽電池の最先端」が行われました。

講師はエネルギー教育で有名な東京理科大学理学部教授の川村康文先生。

生徒達は、ハイビスカスの花の色素を使った太陽電池を自作し、それらを接続して車を走らせることに挑戦。

色素増感太陽電池で車を走らせるには高度な工作精度と良質な素材が必要。

生徒達はどのような工夫で電池としての性能を向上させたのかを学びながら車を走らせることに挑戦。

いくつかの班は成功したがうまくいかない班も。

制作をとおして電池の性能限界や実用性に目を向け学習していました。

対象:2年自然科学科

日時:11月16日(土)

場所:桃山高校物理実験室

講師:京都教育大学教育学部理科領域

准教授 谷口 和成 先生

前半ではデジタルマルチメータ、電源の使い方やブレッドボードの使い方を教えていただきました。

それらを用いて、直列接続された抵抗値の比と電圧の比が等しくなる電位分割の考え方を実習を通して教えていただきました。

また、可変抵抗と定抵抗を組み合わせた回路で定抵抗にかかる電圧についても丁寧に説明をしていただきました。

後半では温度や明るさが変化すると電気抵抗が変わるセンサー素子を利用し、生徒たちが設定した温度または明るさ(暗さ)で電子オルゴールが鳴り出すようにします。

センサーには温度や明るさによる特性があり、この特性を理解していないと目的が達成しにくくなります。

生徒達は試行錯誤を繰り返しながら、センサーの設計を行っていました。

自分達で設定を決められることもあり、達成感がある、とても充実した授業になりました。

上の写真 センサー設計の原理の説明

下の写真 光センサーの特性を測定中

対象:2年自然科学科

11月15日(金)2年生自然科学科の課題研究発表会(校内選考会)が視聴覚教室で開催されました。発表グループは18班あり、各班5分~7分で日本語で発表を行いました。

分野は物理、化学、生物、地学、数学でバラエティーに富んでいました。

上位6チームが12月22日(日)に京都府総合教育センターで開催される課題研究発表会に口頭発表します。

上の写真はクレーターについての発表スライド

下の写真はサリチル酸の蛍光構造についての発表スライド

対象:2年自然科学科

日時:10月21日(月)~23日(水)

場所:桃山高校生物実験室

講師:長浜バイオ大学 黒田 智 先生

21日(月)

マイクロピペットの使用法を学びました。

22日(火)

黒ブタ、茶色ブタ、白ブタのDNAサンプルを一人一本もらい、PCR法で増幅しました。

PCR法によるDNA増幅では3つの温度をそれぞれ電気ポットと恒温水槽でキープしました。

一回ごとでDNAが倍になるのでこの操作を全員で分担して繰り返しおこない、多量のDNAを得ました。

23日(水)

前日に増幅したDNAを制限酵素で処理し、電気泳動法で鑑定しました。

制限酵素でDNAの特定の場所を切断した後アガロースゲルに入れ、電気をかけ、その移動が3種類のブタの遺伝子で違うことを使って鑑定しました

。ほとんどの生徒が正解していました。

最後に修了証をいただいて終了。

楽しい実習でした。

対象:3年生自然科学科生物選択生

日時:9月21日(土)

場所:滋賀大学,琵琶湖湖上

講師:滋賀大学教育学部 石川 俊之 准教授

午前中は実習船「清流Ⅲ」に乗船させていただき、琵琶湖の南湖と北湖の二カ所のポイントで水質等の観測や、プランクトン、水の採取をしました。南湖では、風向、風速、透明度、水深に従って水温やクロロフィル量などがどのように変化するかを計測しました。

また、エクマン採泥器で湖底の泥を採取、湖底の生物(貝など)を観察するとともに、湖底の泥にさわってみて、その状態を調べたりしました。

また、プランクトンネットでプランクトンの採取もしました。

北湖でも採泥をのぞき、ほぼ同じような観測や採取をしましたが、さらに深層水を汲んで、コップにいれて飲むという体験をしました。

並行して、風船による気象観測(蜃気楼のときの温度分布のデータ取得が目的)もしました。

午後はオブザベトリに戻り、午前中のデータ解析や、プランクトンの観察をしました。

水温躍層(水温が急に下がる層)などがはっきり出ていて、湖沼の環境をしっかり学ぶことができました。

プランクトンは、ボルボックス、ビワクンショウモ、ミクロキスティス、ケンミジンコ等、多くの種類を見ることができました。

対象:希望者

日時:7月8日(月)3,4限

場所:桃山高校化学実験室

講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 芝原 寛泰 先生

銅(顆粒)に濃硝酸を加え、二酸化窒素を発生させます。

この操作は通常、ドラフトと呼ばれる換気装置のついた小室内で行います。

ここでは注射器を用いて、各グループ(2名1組)が発生気体を実験机上でミニ試験管に捕集しました。

実験1 ①ピストンを素早く押して加圧します。

加圧に伴う二酸化窒素の褐色の変化を観察しました。

②ピストンを素早く引きます。

減圧に伴う二酸化窒素の褐色の変化を観察しました。

実験2 ① 二酸化窒素の入ったミニ試験管を氷水にひたし,冷却しました。

冷却に伴う二酸化窒素の褐色の変化を観察しました。

② 二酸化窒素の入ったミニ試験管を沸騰させた水にひたし,加熱をしました。

加熱に伴う二酸化窒素の褐色の変化を観察しました。

考察

二酸化窒素( NO2)褐色 、 四酸化二窒素(N2O4)無色

2NO2 ←→ N2O4

加圧をしたり、冷却をしたとき、左右どちらの向き反応が進み、新しい化学平衡の状態になったかを考察しました。

上の写真はミニ試験管を冷却しているところです。

下の写真は全体説明の様子です。

対象:2年自然科学科生徒全員

日時:6月24日(月)

場所:桃山高校化学実験室

講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 芝原 寛泰 先生

ヘスの法則とは、総熱量保存の法則とも言い、「物質が変化する時、出入りする熱量は、変化する前の状態と変化した後の状態だけで決まり、変化の 過程には無関係である。」 というものです。

実験1では塩化アンモニウム水溶液と水酸化ナトリウム水溶液を加え、温度変化を測定することにより反応熱(Q1>0)を求めます

。実験2では固体の塩化アンモニウムを純水に溶かし、温度変化を測定することにより反応熱(Q2<0)を求めます。

実験3では固体の塩化アンモニウムを水酸化ナトリウムの水溶液に溶かし、温度変化を測定することにより反応熱(Q3<0)を求めます。

実験1~3の熱化学方程式を完成させ、Q1、Q2、Q3の関係を求めます。(Q1=Q3-Q2を確認します。)

エネルギー図を用いて、3つの反応の関係について考察するとき、吸熱反応が含まれていたので難解でしたが、グループで討論することで理解が深まりました。

上の写真は温度を測定しているところです。

下の写真は全体説明の様子です。

対象:2年自然科学科生徒全員

日時:6月15日(土),22日(土)

場所:桃山高校地学・生物実験室

講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 田中 里志 先生

アンモナイトやコノドントなど様々な古生物(化石)についての講義を受けた後、巨椋池の粘土層から珪藻の化石を抽出してプレパラートを作成する実習を行いました。

今年は、事前に生徒による簡易ボーリングで粘土層の採取を行い全員が別々の試料を使ってプレパラートを作成しました。

巨椋池の粘土層は最上位は室町時代と決定できていますが、最下底はいつの時代か決定できていません。

今年の粘土層採取時に材化石を一緒に採集しており、これの放射年代測定を行う予定にしています。

この結果と併せることによって歴史時代の巨椋池の環境の変化がわかってくると思われます。

写真上はボーリングで得られた試料。写真下は田中先生のご講演の様子。

対象;1年生自然科学科全員

日時:6月15日(土),22日(土)

場所:近鉄向島駅周辺の田

講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 坂東 忠司 先生

向島の田は巨椋池干拓地で、豊富な生物が見られます。

坂東先生の御指導のもと、田で生物を採集し、最後に皆で持ち寄って、どのような生物がいるかを学びます。

このときに、外来生物の話や絶滅危惧種の話など、生物の多様性とその実態について知ることができます。

具体的にはミシシッピーアカミミガメの増加の話やトノサマガエルの減少の話等。また、田の生態系と田の生物の役割について学びます。

観察できた生物:カブトエビ、ホウネンエビ、カイエビ、カイミジンコ、トノサマガエル、ツチガエル、ヌマガエル、ウマビル、ナマズ、フナ、ミシシッピーアカミミガメ、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)等 生徒達は田の多様な生物に触れて楽しく学習することができました。

対象:1年自然科学科生徒全員

日時:5月29日(水)

場所:桃山高校物理実験室

講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 沖花 彰 先生

豆電球とLEDを乾電池で点灯させるとき、豆電球は乾電池1個で点灯するがLEDは乾電池2個でないと点灯しないことや手回し発電機でコンデンサーに充電させ、豆電球とLEDを点灯させる実験では豆電球は電圧が1.0Vでも短時間点灯するがLEDは1.0Vでは点灯しないこと、電圧が2.0Vの場合、豆電球の点灯時間は十数秒だが、LEDは30秒以上となり、LEDは消費電力が少ないことを体感させていただきました。

LED電球を分解したとき、LEDの素子を乾電池2個で点灯することを確認したり、基板の裏側の端子の電圧をオシロスコープで観察することにより、交流100Vをダイオードで半波整流、全波整流されている様子や変圧器とICで直流の一定電圧にしている様子を確認しました。

実験を通して丁寧にわかりやすく生徒に理解をさせていただきました。

生徒にとって大変充実した授業になりました。

上の写真はLED電球を分解したところです。

下の写真は半波整流を確認しているところです。

対象:3年Ⅰ類理系 物理選択者

桃山高校は、平成22年4月に文部科学省から5年間スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けました。

SSHは国の「科学技術基本計画」に位置づけられ、高等学校教育において、先進的な理数教育を実践することにより、将来の国際的な科学技術関係人材の育成を推進することを目的としています。

学校においては生徒一人ひとりの創造性や独創性を高めるため、先進的な理数教育のための指導方法・教材開発、大学等との連携を通じた共同研究、海外研修など国際性を育むための取組等を実施することになります。

特に本校は、高校の施設としては日本一の天体観測ドームを有する優れた理科教育施設を有し、これまでも地学部を中心に様々な優れた研究成果を発表してまいりました。

今回のSSH応募にあたり、テーマ設定を「The Dynamic Stage for Your Future」~問いを見いだす知性がそこに~として、自然科学の分野において「新たな知の創造」できる「探求心・独創性にあふれた国際的な人材」を育成するための研究開発に致しました。

特に取組として

1 数学・理科・英語・情報・総学の融合を図った「グローバルサイエンス」を学校設定教科として創設する。

例:日英(本年はケンブリッジ大開催)サイエンスキャンプ、イングリッシュサマーキャンプ、英語による研究成果のプレゼンテーション等

2 高大連携研究事業等は、大学に全て任せるのではなく、計画段階から生徒が参画して共同研究を行う桃山高校の主体性(桃山方式)を全面に出したものにする。

例:京大、兵庫天文台等との連携、京都賞受賞者の講演等

3 評価の高い地学部をグローバルサイエンス部に改編し、桃山自然科学ゼミを開設し理数全体の取組に拡大する。

例:数学・物理等のオリンピック、各種コンテスト、サイエンスサマーキャンプ

4 理数系分野の進路実現を図る。

例:理数系AO入試等への対応

こうした取組は自然科学科だけでなく、桃山高校全体の取組として推進し、桃山高校に学ぶ全ての生徒が、知と感性溢れる未来の人材として育つことを目標にしています。

文武両道・自主自律を目指す活気にあふれた学校です

勉強に部活動に、共に充実した高校生活を送っています。

80%以上の生徒が、部活動で頑張っています。

平成26年度入学生(現1年生)

1 設置類型

普通科 7クラス(定員280人) 文理コース

自然科学科 2クラス(定員80人)

2 学習について

(1)普通科

1年次:文理系コース

2年次以降:

文系コース・・・主に文系の難関国公立大学及び私立大学進学を目指す。

SS(理)系コース・・・SSHの活動に取り組み、科学的思考力・知的探求心を培うとともに主に理系の難関国公立大学進学を目指す。

週4回 7限授業、土曜日希望者による土曜自習学習(サタスタ)

(2) 自然科学科

SSH事業の中核となり、研究者としての基礎を習得しつつ。将来の大学院進学も視野に入れ、主に理系の難関国公立大学進学を目指す。→詳細はこちら

週4回 7限授業、土曜日4限授業(年間週17回)

平成25年度以前入学生(現2・3年生)

1 設置類型

普通科 第Ⅰ類 6クラス(定員240人)(内2クラスはBコース(文・理系各1クラス))

第Ⅱ類人文系1クラス(定員40人)

自然科学科 2クラス(定員80人)

2 学習について

(1) Ⅰ類

文系(Aコース):

個性の伸長を目指す総合型のコースです。

4年制大学、短期大学、専門学校など幅広い進路に対応 しており、3年次では選択科目を多く設定しています。

文系・理系(Bコース):

学力の伸長を目指すⅡ類に準じた学習を行うコースで国公立大・難関私立大、理系学部の合格を目指し、2年次から文系、理系に分かれて学習します。

(2) Ⅱ類

学力に重点を置き進学を目指す類型

人文系:

国語、英語、社会(地理・歴史)を多く学習し、主に国公立大や4年制難関私大文系学部の合格を目指しています。

(3) 自然科学科 理数系の分野において高度な学力を身につけ、主に難関国公立大 の合格を目指しています。 →詳細はこちら

3 授業・補習などについて

(1) 普通科Ⅱ類・Ⅰ類(Bコース)

Ⅱ類・Bコースの生徒は、通常の授業として週2回(月・木)の7限授業があります。

また、早朝に必修の補習授業が週3回(英・数・国)あります。

2年生の夏休みには、校内で5日間の補習、校外で4日間のサマーセミナーを行います。

冬休みにも5日間の補習授業を行います。

いずれも必修です。

(2) 普通科Ⅰ類(Aコース)

Ⅰ類Aコースの生徒も、通常の授業として週2回(月曜、木曜)の7限授業があります。

その他、希望制の補習も行っています。

(3)自然科学科

自然科学科の生徒は、通常の授業として週4回(月・火・木・金)の7限授業があります。

夏休みには、校内で5日間の補習、校外で4日間のサマーセミナーを行います。

(4) 土曜日の補習・自習室の開放について

・毎週土曜日には9:00~16:45の間、自習室を開放しています。

・2年生については、自然科学科が2時間の授業と2時間の補習授業、普通科Ⅱ類・Ⅰ類Bコースが2時間の補習授業を午前中に行っています。(年間週17回)

・3年生については希望制で午前・午後に補習授業があります。