由良川左岸の丘陵上に展開する11城からなる何鹿郡の大規模城館群です

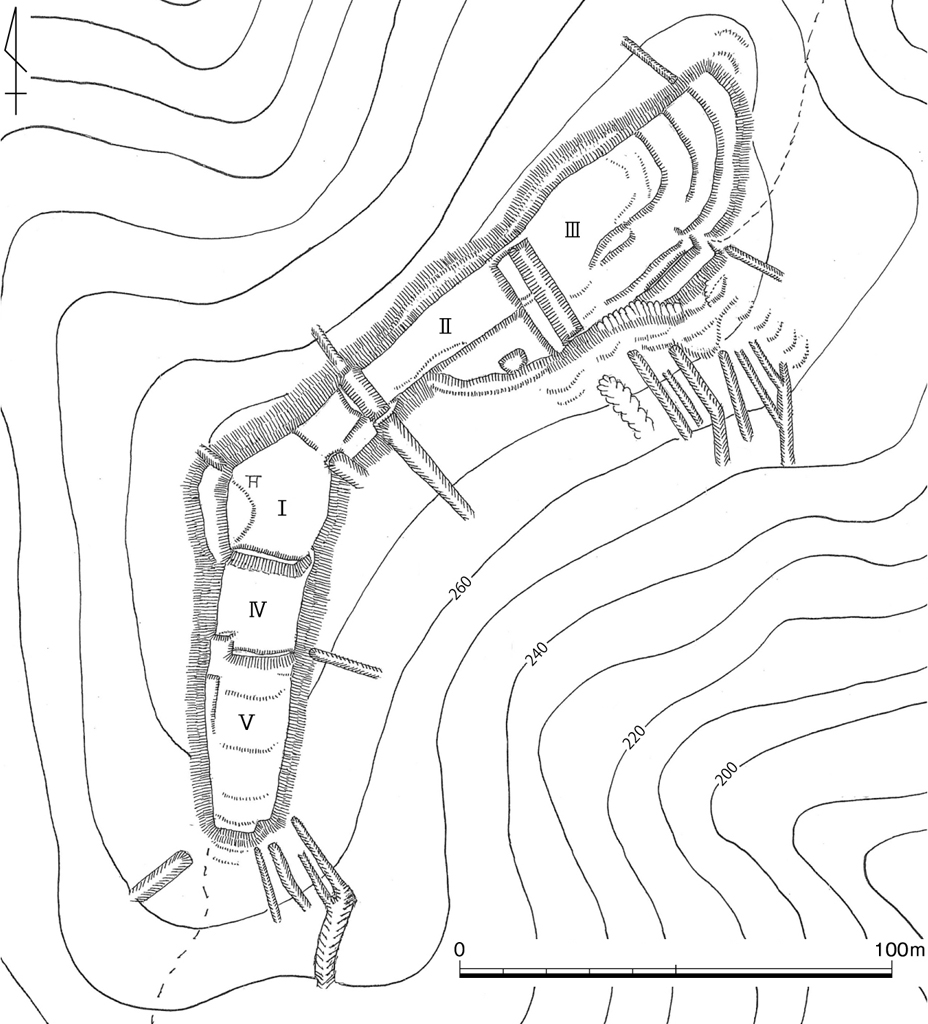

甲ヶ岳城跡

-S1-2000-cs3.jpg)

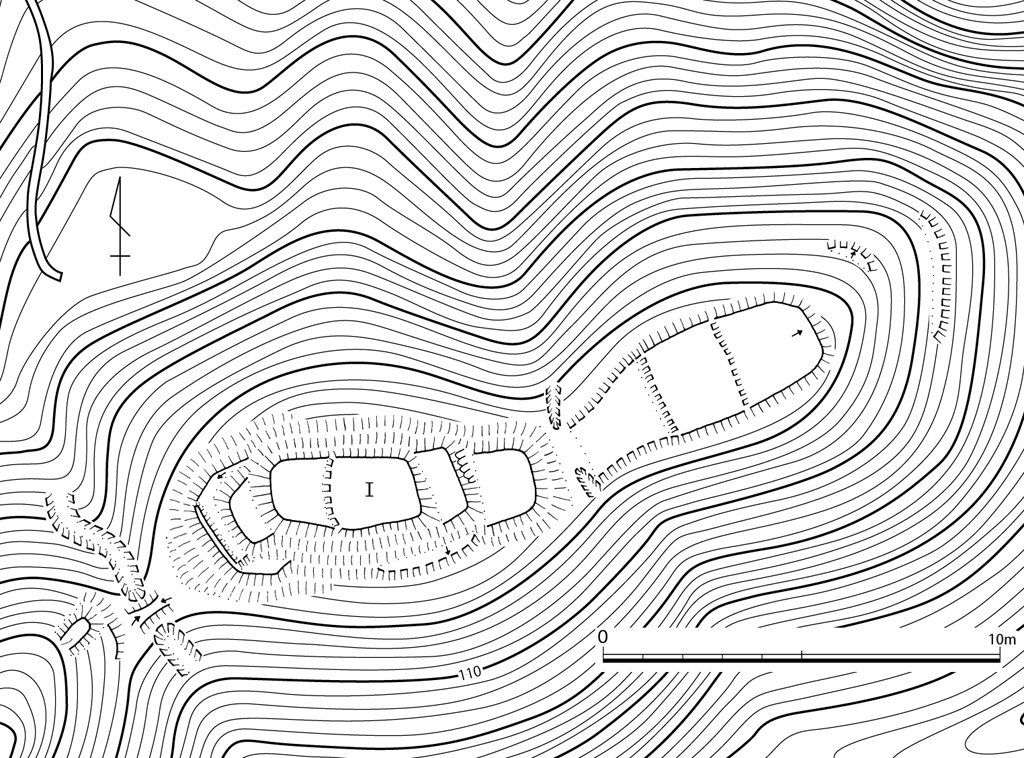

野山砦跡

茶薄山城跡

高津城跡

積場城跡

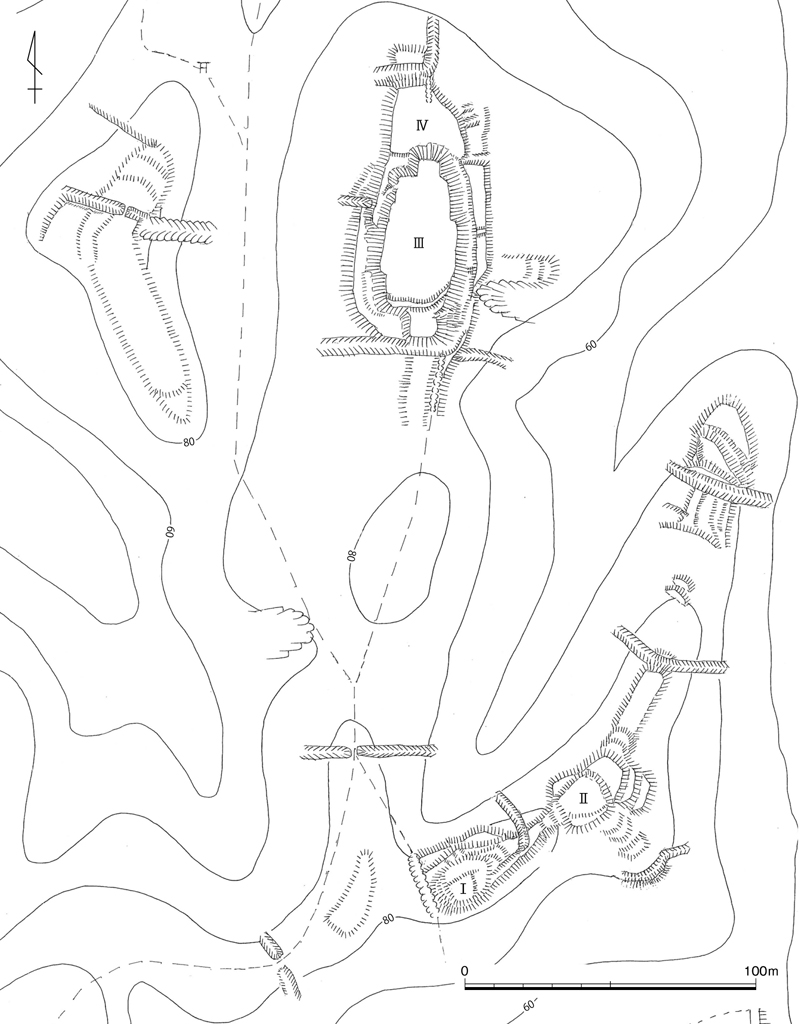

段山城跡

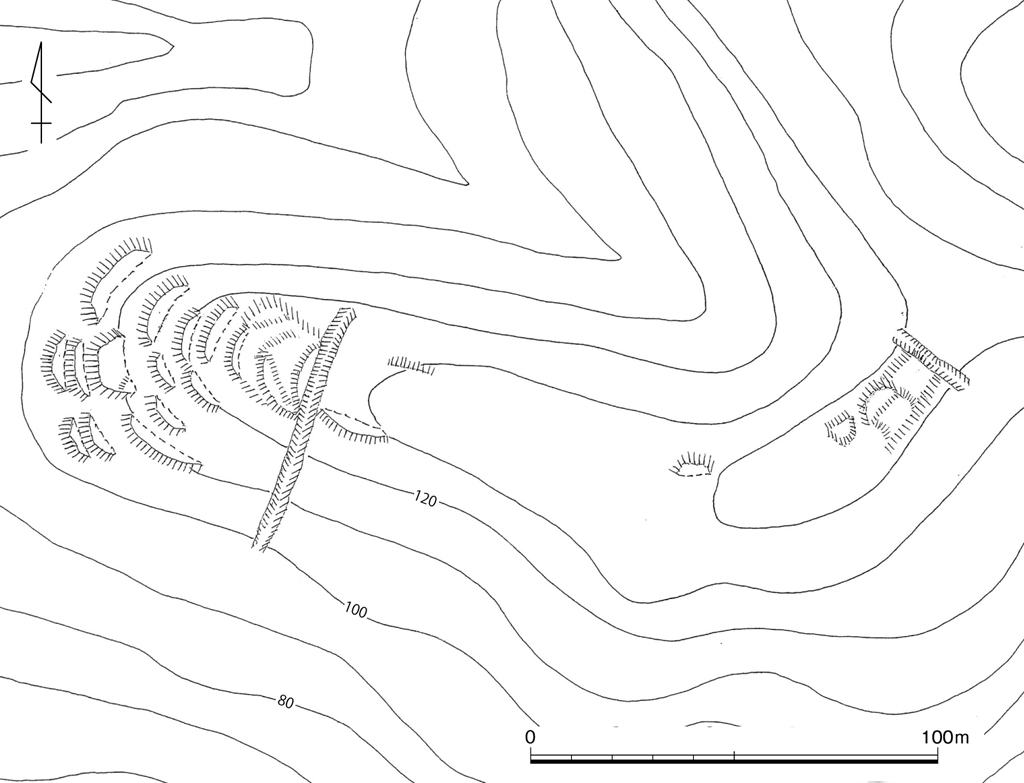

将監城跡

本福寺谷城跡

標高:170m 比高:130m

<茶薄山城跡> 位置:京都府遺跡マップ

標高:130m 比高:95m

<高津城跡> 位置:京都府遺跡マップ

標高:140m 比高:100m

<積場城跡> 位置:京都府遺跡マップ

標高:140m 比高:100m

<段山城跡> 位置:京都府遺跡マップ

標高:85m 比高:45m

<将監城跡> 位置:京都府遺跡マップ

標高:100m 比高:60m

<本福寺谷城跡>位置:京都府遺跡マップ

標高:200m 比高:160m

概要:由良川左岸に広がる丘陵上に位置し、甲ヶ岳城跡・野山砦跡・茶薄山城跡・高津城跡・積場城跡・段山城跡・将監城跡・本福寺谷城跡の11城から構成されています。

城館群の最高所に位置する甲ヶ岳城跡は、畝状竪堀の存在から戦国時代の後半の構築と考えられます。また、曲輪Ⅳの南西の出入口は虎口であると考えられ、やはり戦国時代でも後半の時期であると想定できます。

野山砦跡は、甲ヶ岳城跡の東側尾根上に位置します。曲輪の造成が十分ではなく、平坦面中央に高まりを残しており、南側に3条、北側に1条の竪堀を設けています。

茶薄山城跡は、野山砦跡の北東側尾根上に位置します。東西方向に延びる尾根の東部分に土橋をもつ堀切を設け、その東側を城域としています。

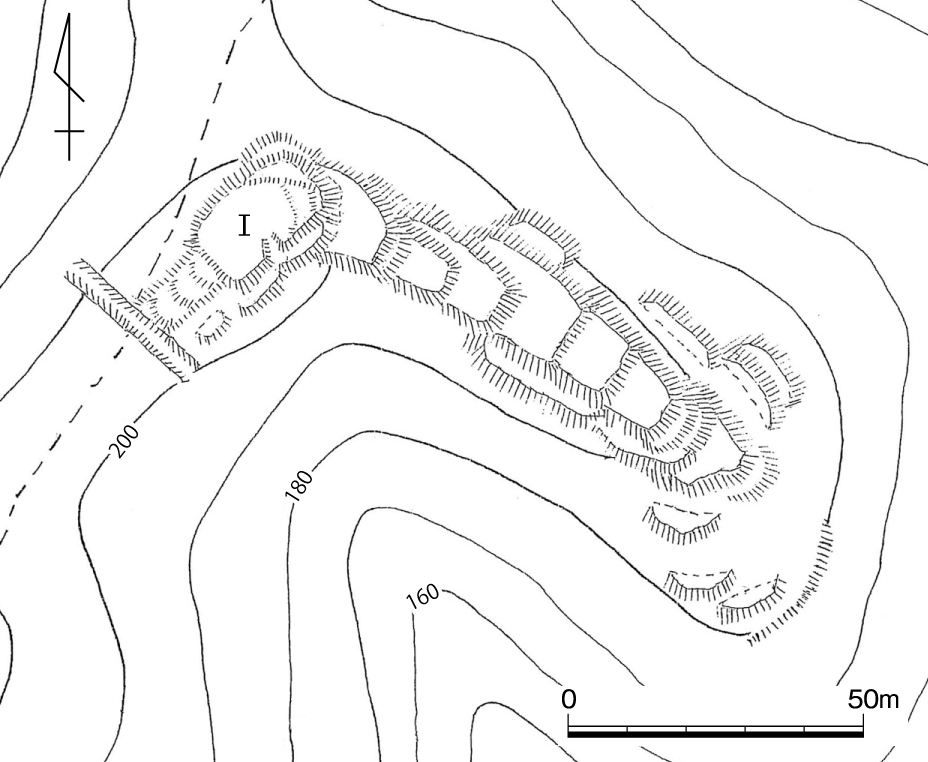

高津城跡は、甲ヶ岳城跡の西側尾根上に位置します。当城跡の特色は、堀切と切岸が防御の中心となる郭Ⅰ~Ⅵと、横堀と土塁が防御の中心となる郭Ⅶ~Ⅸに分かれる点にあります。こうした違いは構築の時期差と考えられ、より新しい防御施設である横堀をもつ郭Ⅶ~Ⅸが後に構築されたと想定できます。

段山城跡は、高津城跡の谷を挟んだ西側尾根上に位置します。尾根ごとに3つの遺構群に分かれており、東西の尾根上の遺構群に明確な曲輪が少ないのに対して、中央の遺構群には明確な曲輪を設けています。中央の遺構群は、単体でも城郭として機能することから、東西の尾根上の遺構群とは構築時期が異なる可能性があります。

将監城跡は、段山城跡の南側尾根上に位置します。城跡の特色は、曲輪群の周囲に連続して設けられた畝状竪堀の存在にあります。竪堀の条数は現在確認できる中では京都府内で最多であり、城跡が戦国時代の後半に使用されたことを示しています。

積場城跡と本福寺谷城跡は、いずれも尾根上に堀切を設けて小規模な曲輪が連続する小規模な城跡です。

これらの城館群について記載のある同時代史料はなく、近世地誌の『丹波志』に、安場から観音寺の間に大槻安芸守辰高が城を多数築き、大槻左京亮倫高の代に落城したと記載があるのみです。城館群の対岸には位田城跡があることから、位田の乱に関連する可能性もありますが、畝状竪堀の多用はさらに新しい時期まで用いられていたことを示しています。

当城館群は、規模、複雑な曲輪配置、畝状竪堀の多用など、丹波地域の特徴を備えた重要な城館群です。