| 科学の教室⑫ アカデミックミネ特別授業 | ||

| 〜東日本大震災から2年〜 | ||

| 2013年3月12日(火) 13:00〜16:30 224教室 | ||

| 東北地方太平洋沖地震(2011.3.11)の発生からちょうど2年が経ちました。この日は今年度の最後の授業日で、午前中の授業を行い午後は放課になりました。この午後の時間を使い東日本大震災をテーマにして特別授業を行いました。ちょうど1年前の2012年3月12日にも同様の特別授業を実施し、震災発生後の最初の一年の間に被災地に行かれた校内外の6名の方に、被災地で体験された事、見てこられた事を話して頂きました。今回はその特別授業の第二弾。今回は生徒諸君による発表もあり、また被災地をより身近に感じられるように様々な展示物などを準備しました。のべ約50名の生徒・教職員に参加していただき、休憩をはさんで約3時間半の充実した授業を行うことができました。震災の記憶が早くも風化しつつあるといわれている中で、地震、震災、被災地、私たちにできることなどについて今一度じっくりと考える機会となりました。 | ||

| |

||

| 〜特別授業のプログラム〜 | ||

| 第一部: 地震についての講演会 | ||

| 演題: “震災を引き起こした大地震〜東北地方太平洋沖地震と北丹後地震” 講師: 加納靖之先生(京都大学防災研究所地震予知研究センター) |

||

| ティータイム 〜お茶を飲みながら〜 | ||

| |

||

| 第二部: 東日本大震災の被災地に関わる報告とお話 | ||

| 田郫さん(京丹後市企画総務部総務課) 峰山高校生徒会執行部 小住先生(本校数学科) 松川君(2年4組)・吉岡佑弥君(2年4組) 小長谷先生・谷先生(本校理科) 京崎校長先生 |

||

| |

||

| 〜会場内の展示の紹介〜 | ||

|

||

| 東日本大震災のコーナー。机の上にあるのは5万分の1の地形図をつなぎ合わせて作った、岩手県から福島県までの東北地方太平洋側の地図。被害に関する様々な情報も並べられています。 | 京丹後市から提供して頂いた岩手県陸前高田市の写真。市内の主だった場所を同じアングルで撮影した震災前と震災後の写真が上下に並べられています。 | |

|

||

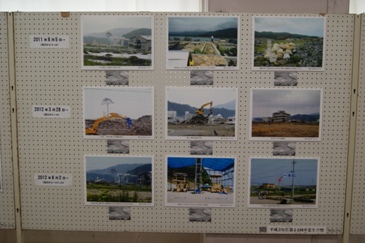

| 2011年夏、2012年春、そして2012年夏と3度にわたって陸前高田市にボランティアに行かれた、数学科の田中先生が撮影された写真です。 | 2013年1月から2ヶ月間、復興支援のために陸前高田市に派遣された京丹後市役所の方が撮影された、ごく最近の陸前高田市の写真です。 | |

| 津波で浸水した地域は赤く着色されています。また津波の高さや犠牲者の数が示されています。手前に突き出た半島は宮城県牡鹿半島で、左の広い浸水地域は宮城県石巻市です。 | 1927年の丹後大震災で本校のある旧峰山町は壊滅的な被害を受けました。これらの写真は地震発生から約10日後に撮影されたものです。本校に近い場所の写真を中心に展示しました。 | |

| 講演: “震災を引き起こした大地震〜東北地方太平洋沖地震と北丹後地震〜” | ||

| 加納先生による講義。スクリーンに映っているのは、防災研究所のある京大宇治キャンパスと、1993年から2年間にわたり防災研究所の所長をされた田中寅男名誉教授(峰山高校出身)。 | 会場の224教室には約50の椅子を並べました。教室の周囲は写真パネルや東北の地図などの展示物で囲まれています。生徒諸君だけでなく多くの先生方にも参加して頂きました。 | |

| ティータイム〜お茶を飲みながら〜 | ||

| 3.11の大津波でお店と工場が流され、震災から3ヵ月後に仮店舗を建てて営業されている陸前高田市のお茶屋の玄米茶を皆さんに飲んで頂きました。 | 3.11の大津波でお店が流され、震災から1年2カ月後に仮店舗で営業を再開された陸前高田市のお菓子屋の和菓子を皆さんに食べて頂きました。 | |

| 地図を見ると、地形や道路だけでなく、学校や病院、福祉施設や工場、海に浮かぶ養殖場など町の様子がよく分かります。震災前と震災後の航空写真が置かれていて、地形図と照合すると津波被害が良くわかります。 | 被災地に設立された災害FMラジオ局は、被災者に役立つ地域の情報を提供してきました。陸前高田災害FMはその一つで今も毎日放送をしています。ラジオの電波は届かないのでインターネットで受信しています。 | |

| 円形の透明な容器は"霧箱”と呼ばれる、放射線の飛跡を見るための装置です。人の目では見る事ができない放射線も、これを使えば間接的に見る事が出来ます。初めて見る放射線(の飛跡)に誰もが釘付けになりました。 |

容器内の4つの小石は燐灰ウラン石で、飛び出した放射線が空気の分子をイオン化し、容器内のエタノール蒸気の分子が引きつけられ液滴となり白い雲のように見えます。左の石から左に延びている白い筋が放射線の飛跡です。 | |

| 東日本大震災の被災地に関わる報告とお話 | ||

| 2011年8〜9月に派遣された京丹後市役所の田崎さんに、陸前高田市への復興支援活動について話をして頂きました。陸前高田市の紹介と被災の状況から始まって、京丹後市が行ってきた様々な支援活動について話をして頂きました。 | "本でつなごう思いやりの輪"というスローガンで、陸前高田市図書館ゆめプロジェクトに取り組んだ生徒会執行部の報告です。市立図書館の被災とその後の図書館活動、図書館ゆめプロジェクトの概要、本校の取り組みと今後の課題について話してくれました。 | |

| 震災から1年後の冬。大学4年生だった数学科の小住先生は、宮城県気仙沼市に、ボランティアではなく仕事をしに行かれました。被災地で困難な仕事をされている人達と共に、被災したホームセンターの解体作業をされました。 | 松川君(2年4組)は2012年の春休みに宮城県石巻市で被災者支援のボランティアを行いました。スクリーンに映っているのは全国各地から集まり共に活動をした高校生たちです。 | |

| 吉岡君(2年4組)は、2012年の夏休みに宮城県石巻市で被災者支援のボランティア活動を行いました。全国各地から集まった高校生と共に仮設住宅で生活をしている人々を支援する活動を行いました。 | 理科の小長谷先生は2012年12月に福島県南相馬市に行かれました。福島第一原発から10〜20km圏内にあり、立ち入りはできますが暮らすことはできません。人の気配がなくひっそりとした街並みや、瓦礫が放置されたままの津波被災地の写真を見せて頂きました。 | |

| 理科の谷先生は南相馬市の空間線量(放射線の強さ)について、福島県のHPで公開されている測定値を示しながら解説されました。放射線の種類や健康への影響、南相馬市の現在の空間線量について説明をして頂きました。 | 学生時代を仙台で過ごされた京崎校長先生は、始業式や終業式などで話をされる時には必ずと言っていいほど震災について話をされてきました。多忙な中、時間を見つけて日帰りで仙台に行かれた時に、被災した沿岸部で目にされたものや感じられた事などを話して頂きました。 | |