| 科学の教室③ 講演会 |

|

| 『人工知能が支配する我々の未来 ~ニューラルネットワークとディープラーニングの原理~』 |

|

| 講師: 本校産業工学科教諭 磯垣 順 先生 |

|

| 2017年9月22日(金) 15:50~16:30 /本校224教室 |

| |

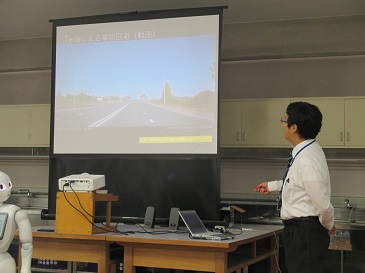

9月14日、峰山高校に人工知能を搭載した人型ロボットPepper(ペッパー)がやってきました。産業工学科の授業で活用する目的でお借りした物です。今回の『科学の教室』のテーマは人工知能。本校産業工学科の磯垣先生より、車の完全自動運転の紹介動画や、Pepperが対面する人の年齢を当てるデモンストレーションを交えながら、人工知能とそれを可能にしているニューラルネットワークやディープラーニングの技術について解説していただきました。また人工知能の発達と実用化により、近い将来において世の中や人々の生活がどう変わっていくかのお話を聞き、人工知能が世の中を大きく変える未来がすぐそこまで近づいていると感じました。

|

| |

|

| |

|

|

|

| 磯垣先生のお話が始まりました。今日のもう一人の主役であるPepperが、話し声に反応して先生の方を向いています。 |

|

今回の『科学の教室』は多くの先生方も関心を持たれ参加をしていただきました。 |

| |

|

|

|

|

|

| 車の完全自動運転の紹介映像を見せて頂きました。ベテラン運転手が丁寧に運転する車の助手席に乗っている気分でした。 |

|

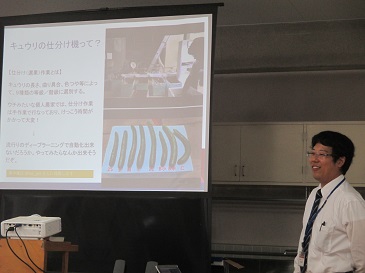

キュウリの選別という作業を例にして、人工知能が課題を学習していく原理を説明して頂きました。 |

| |

|

|

|

|

|

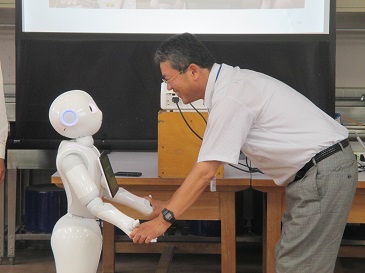

| いよいよPepperの登場です。紹介をしてくれる声に反応して、振り向いて磯垣先生を見つめています。 |

|

胸についている操作パネルにタッチしてPepperにしてほしいことを選びます。それではPepperに人の年齢を当てさせましょう。 |

| |

|

|

|

|

|

| 校長先生がPepperの両手を握って目を見つめます。Pepperは校長先生の特徴を読み取り年齢を推測しています。 |

|

操作パネルに年齢が表示されます。実際より若い年齢に嬉しそうな校長先生を観察しながらPepperはおしゃべりを続けます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

参加者の感想 参加者の感想 |

「人工知能」というとすごい未来のように思っていましたが、局部的にいえば身近な存在になっているので、その未来はもうすぐ近くまで来ているのだなと思いました。(3年・女子) 「人工知能」というとすごい未来のように思っていましたが、局部的にいえば身近な存在になっているので、その未来はもうすぐ近くまで来ているのだなと思いました。(3年・女子)

|

こんなことがおこるかもしれないと知ってすごく怖くなった。人工知能で人間の生活が楽になると言っていたけど、僕は楽にならなくても良いと思った。人工知能は面白いものだけど発達させる必要があるのかなと思った(2年・男子) こんなことがおこるかもしれないと知ってすごく怖くなった。人工知能で人間の生活が楽になると言っていたけど、僕は楽にならなくても良いと思った。人工知能は面白いものだけど発達させる必要があるのかなと思った(2年・男子)

|

僕は国立大学の工学部に進学したいと思っていますが、今日の講演を聞いてより興味を持つことができました。数十年前には考えられなかったことが、今実際に可能になっているので、今から数十年後の未来がどのように変化しているか楽しみです。(1年・男子) 僕は国立大学の工学部に進学したいと思っていますが、今日の講演を聞いてより興味を持つことができました。数十年前には考えられなかったことが、今実際に可能になっているので、今から数十年後の未来がどのように変化しているか楽しみです。(1年・男子)

|

よく聞く話題だけど深く考えたことがなかったので、聞いたり考えたりしてとても楽しかったです。身近な問題は考えやすくためになるので参加して良かったなと思いました(2年・女子) よく聞く話題だけど深く考えたことがなかったので、聞いたり考えたりしてとても楽しかったです。身近な問題は考えやすくためになるので参加して良かったなと思いました(2年・女子)

|

人工知能というものが人間にどのような影響を与えるのか興味がありました。ターミネーターのような極端な例ではなく、身近にあってあくまでも便利なものとして存在する場合です。個人的に思うのは、機械がお金を生み出す手段となるため、一定額の配布、ベーシックインカムのような形になると思います。そうなると行動する動機が人間にはなくなるため、人間の本来あるべき姿が失われるような気がして恐ろしいです。ある実験でもあった、労働に対する対価が失われることで廃人化していくことが人間に起こる可能性を絶対に否定はできないと思うのです。でもPepperを見ていると上手に付き合うことが大切になるのだろうと思います。(1年・男子) 人工知能というものが人間にどのような影響を与えるのか興味がありました。ターミネーターのような極端な例ではなく、身近にあってあくまでも便利なものとして存在する場合です。個人的に思うのは、機械がお金を生み出す手段となるため、一定額の配布、ベーシックインカムのような形になると思います。そうなると行動する動機が人間にはなくなるため、人間の本来あるべき姿が失われるような気がして恐ろしいです。ある実験でもあった、労働に対する対価が失われることで廃人化していくことが人間に起こる可能性を絶対に否定はできないと思うのです。でもPepperを見ていると上手に付き合うことが大切になるのだろうと思います。(1年・男子)

|

街にあふれたときに、バグやハッキング等による中枢部分の暴走がおこったらフォローが大変になると思った(3年・男子) 街にあふれたときに、バグやハッキング等による中枢部分の暴走がおこったらフォローが大変になると思った(3年・男子)

|

「本当にこんな世の中が来るかもしれない、近いうちに」という思いを強くした、ちょっと恐ろしい時間でした。一方で京丹後が都会に比べて劣っていると思われることが、実はAI社会では解決されるような、そんな期待を持てました。自動運転で運転から解放された自動車での遠距離通勤というのは、貴重なライフスタイルになるのかもしれません。長生きしたいものです(A先生) 「本当にこんな世の中が来るかもしれない、近いうちに」という思いを強くした、ちょっと恐ろしい時間でした。一方で京丹後が都会に比べて劣っていると思われることが、実はAI社会では解決されるような、そんな期待を持てました。自動運転で運転から解放された自動車での遠距離通勤というのは、貴重なライフスタイルになるのかもしれません。長生きしたいものです(A先生)

|

パソコンや人工知能などの技術の進化は目まぐるしい速さだといつも感じてはいますが、磯垣先生が講演で語ってくれた近未来予想図は、私の予想以上でとてもビックリしました。自動運転の普及もあともうすぐ、Pepperのようなロボットが生活や仕事に大きく関わってくる・・・。おもしろかったです。フィードバックにより人工知能は学習していくと聞いて、人工知能にどのように学習していかせるのかをしっかりと考えていくことが重要だと感じました。(B先生) パソコンや人工知能などの技術の進化は目まぐるしい速さだといつも感じてはいますが、磯垣先生が講演で語ってくれた近未来予想図は、私の予想以上でとてもビックリしました。自動運転の普及もあともうすぐ、Pepperのようなロボットが生活や仕事に大きく関わってくる・・・。おもしろかったです。フィードバックにより人工知能は学習していくと聞いて、人工知能にどのように学習していかせるのかをしっかりと考えていくことが重要だと感じました。(B先生)

|

Pepperのデモンストレーションを楽しませてもらいました。プログラムされているとはいえ、場面に応じた言葉を話し(時にはお世辞も)、データが蓄積されて感情表現などもできるようになったら、遠い未来には人間との違いはどこだろうと思うまでAIは発達するのかなと思いました。(C先生) Pepperのデモンストレーションを楽しませてもらいました。プログラムされているとはいえ、場面に応じた言葉を話し(時にはお世辞も)、データが蓄積されて感情表現などもできるようになったら、遠い未来には人間との違いはどこだろうと思うまでAIは発達するのかなと思いました。(C先生)

|

Pepper君とのコミュニケーションは楽しかったです。学習の話は難しかったですが、もっと知りたいと思いました。また未来の様々な可能性も興味深いものでした。実現の可能性はどのくらいでしょうか。きゅうりの選別で96%という数字に表されていた「ある程度の精度は出せるがそれをさらに完璧に近づけるのが難しい」という所が印象に残っています。ということは、より高い精度が求められる自動運転は、自動車メーカーの言葉を鵜呑みにできないなと感じました。(D先生) Pepper君とのコミュニケーションは楽しかったです。学習の話は難しかったですが、もっと知りたいと思いました。また未来の様々な可能性も興味深いものでした。実現の可能性はどのくらいでしょうか。きゅうりの選別で96%という数字に表されていた「ある程度の精度は出せるがそれをさらに完璧に近づけるのが難しい」という所が印象に残っています。ということは、より高い精度が求められる自動運転は、自動車メーカーの言葉を鵜呑みにできないなと感じました。(D先生)

|